A presente investigação faz parte de um estudo mais abrangente sobre a noção de laço social em jogo na teoria lacaniana da ideologia, tal como desenvolvida principalmente por Slavoj Žižek (Žižek, 1999; 2002; 2006; 2011). As elaborações aqui apresentadas focam exclusivamente em um dos pilares fundamentais dessa teoria e tem o intuito último de esclarecer o assunto em questão para nós mesmos.

Um dos grandes desafios da atualização da crítica marxista da economia política é o problema que a teoria monetária de Marx enfrenta com o aparecimento do dinheiro inconversível (HARVEY, 1999; ROTTA, 2008). Mesmo em seu tratamento do sistema de crédito e do capital fictício, Marx mantém que a tensão essencial entre o dinheiro como medida de valor e meio de circulação é sustentada pela reserva de metais preciosos, que dota a moeda com seu valor de equivalência (MARX, 2008: 534-536), não considerando o caso – que é o nosso desde 1971 – de uma moeda internacional cuja função de medida de valor não é lastreada pelo padrão-ouro, mas garantida exclusivamente pelo poder do Estado (HARVEY, 1999: 292-296).

No entanto, em seu trabalho recente, Leda Paulani argumenta convincentemente que “a teoria monetária de Marx está hoje mais adequada à configuração assumida pelo processo de reprodução do capital do que estava à época do dinheiro mercadoria” (PAULANI, 2011: 50-51), pois é “somente nesta matéria imaterial, que hoje ocupa o lugar do dinheiro, que o fetiche se encontra de fato em casa” (PAULANI, 2010: 9):

os desdobramentos históricos experimentados pelo sistema monetário internacional podem ser vistos como uma espécie de “realização” de um processo de autonomização das formas sociais que está inscrita na própria mercadoria e que a empurra lógica e ontologicamente em direção às formas mais abstratas de riqueza como o capital financeiro e o capital fictício. (PAULANI, 2011: 51)

Assim, de acordo com a perspectiva da autora, a elaboração de uma crítica marxista do capitalismo contemporâneo não deve partir da re-configuração das categorias fundamentais da teoria do valor de Marx, mas do aprofundamento da análise da forma da mercadoria – a estrutura elementar que encarna a contradição essencial das sociedades organizadas pelo modo de produção capitalista. A questão crucial pode ser colocada da seguinte maneira: como devemos conceitualizar a estrutura fundamental da mercadoria de modo a dar conta de sua radical autonomização como mercadoria-capital e da dimensão inédita de seu alcance, capaz até mesmo de se estender à produção do conhecimento (NEGRI e HARDT; 2001; ROTTA e TEIXEIRA, 2012)?

Tendo em vista esse impasse, que desafia a atualidade de algumas das principais categorias da teoria do valor de Marx, gostaríamos de dedicar o presente texto à apresentação sistemática da estrutura da forma do valor, tal como desenvolvida na obra do filósofo alemão Alfred Sohn-Rethel (SOHN-RETHEL, 1978) – talvez o teórico que mais longe levou essa análise (Žižek, 1999: 16; JAPPE, 2006).

Para tal, partamos da descrição feita por Marx do modo que, com a prevalência da lógica da apropriação sobre a lógica da produção[1], “a forma do dinheiro passa a localizar-se nas mercadorias que, por natureza, se prestam à função social de equivalente universal” (MARX, 2008: 114) – ou seja, o momento da primeira extrusão da forma da mercadoria:

Embora o outro e a prata não sejam, por natureza, dinheiro, dinheiro, por natureza, é outro e prata”, conforme demonstra a coincidência entre suas propriedades naturais e suas funções monetárias. Até agora, conhecemos apenas a função do dinheiro de servir de forma sob a qual se manifesta o valor das mercadorias ou de material em que se expressam socialmente as magnitudes de valor das mercadorias. A forma adequada de manifestar-se o valor ou de materializar-se o trabalho humano abstrato e, portanto, igual, só pode ser uma matéria cujos espécimes isolados possuam idêntica qualidade. Depois, uma vez que é puramente quantitativa a diferença das magnitudes de valor, tem a mercadoria dinheiro de ser suscetível de variações meramente quantitativas, divisível, portanto, à vontade, podendo, ao mesmo tempo, recompor-se. Ouro e prata possuem, por natureza, essas propriedades.

É duplo o valor-de-uso da mercadoria dinheiro. Além de possuir o valor-de-uso inerente a sua qualidade de mercadoria – o ouro, por exemplo, serve para obturar dentes, de matéria-prima para artigos de luxo etc -, adquire um valor-de-uso formal que decorre de sua função social específica.

Sendo todas as mercadorias meros equivalentes particulares do dinheiro, e o dinheiro o equivalente universal delas, comportam-se elas em relação ao dinheiro, como mercadorias especiais em relação à mercadoria universal. (MARX, 2008: 114)

Em suma, são as propriedades naturais do ouro e da prata, e não somente o seu valor de uso que qualificam esses materiais para servir como suporte da mercadoria dinheiro: os metais preciosos são divisíveis de maneira extremamente homogênea, são duradouros e podem ser recompostos à unidade anterior. É importante notar que o que está em jogo é “um valor-de-uso formal”, isso é, a capacidade de um certo material de encarnar a forma da mercadoria, que nada mais é que a relação entre mercadorias, e portanto servir como meio de circulação. No entanto, a incumbência de exercer a função social de “mercadoria universal” coloca um impasse fundamental à matéria: o material escolhido deve ter a qualidade de se comportar como pura quantidade – a propriedade natural de funcionar como abstração. Por outro lado, enquanto medida de valor, o material precisa representar de maneira “direta” – como no caso da moeda feita de ouro – ou “indireta” – como no caso do papel-moeda lastreado – uma mercadoria cujo valor de uso possa servir de base para expressão monetária do tempo do trabalho abstrato. Isso significa que há realmente uma contradição entre as duas dimensões da mercadoria-dinheiro: é preciso que suas propriedades naturais se adequem a função de pura quantidade, mas também que sirvam como propriedades naturais passíveis de consumo.

O destino dessa contradição – a transformação de moeda em dinheiro, e de dinheiro em capital – é certamente um movimento essencial para a compreensão retroativa de certos aspectos da forma da mercadoria tal como se externaliza na moeda, mas a investigação dos elementos que compõe a estrutura fundamental da forma do valor demanda que nos atenhamos, à princípio, a uma análise mais detalhada desse primeiro momento. Marx é bastante enfático ao afirmar que é aqui que a grande dificuldade se encontra, afinal, no caminho da forma do valor ao dinheiro-papel, “ce n’est que le premier pas qui côute” (MARX, 2008: 153).

De fato, um ponto essencial permanece obscuro após nossa primeira aproximação do assunto: sabemos que há uma contradição na moeda entre seu valor-de-uso e seu valor-de-uso formal, mas resta entender: uma contradição entre o quê?

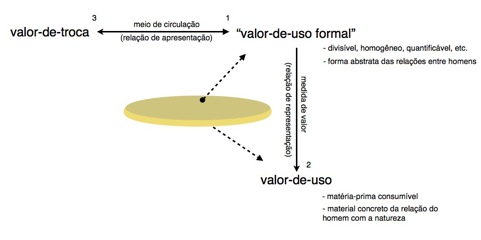

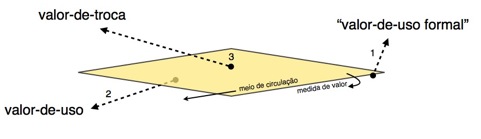

Até aqui, discernimos os seguintes elementos: como “mercadoria universal” o ouro passa a ter um “valor-de-uso formal” (1), que difere de seu valor-de-uso como matéria-prima (2), que é o que dá o lastro à moeda, já que permite que, como ouro, ela seja diretamente trocada por outra mercadoria no circuito de troca que autoriza o ouro como meio de circulação (3):

O problema da contradição entre valor-de-uso formal e valor-de-uso na moeda depende essencialmente da localização da abstração nessa estrutura. A externalização da forma da mercadoria em uma mercadoria específica explicita algumas de suas operações fundamentais, que esquematizamos acima: a moeda representa um valor de uso e apresenta seu valor para outro valor de troca – isso é, ao ser incluída no campo das trocas, a mercadoria é formalmente reduzida a condição de um traço diferencial, de “objetividade simples, puramente social” (MARX, 1998: 128), e que opera de acordo com as operações básicas de simbolização (GOUX, 1990; JAMESON, 2011). No entanto, ao descrever o modo como “o processo de troca dá à mercadoria que transforma em dinheiro, não o valor dela, mas sua forma específica de valor”, Marx enfatiza que não devemos tomar o aparente nominalismo dessa forma como mero fruto de uma convenção social:

A confusão entre esses dois elementos, valor e sua forma, induziu ao erro de se considerar imaginário o valor do ouro e da prata. Além disso, por ser possível substituir o outro em certas funções por meros símbolos dele mesmo, supôs-se, erroneamente, que a forma dinheiro de uma coisa é exterior à própria coisa, sendo pura forma de se manifestarem relações humanas atrás delas ocultas. Nesse sentido, cada mercadoria seria um símbolo, pois, como valor, é apenas invólucro material do trabalho humano nela despendido. Consideram-se meros símbolos os caracteres sociais adquiridos pelas coisas ou os caracteres materiais assumidos pelas qualificações sociais do trabalho na base de um determinado modo de produção, e, ao mesmo tempo, se sustenta que eles são ficções arbitrárias sancionadas pelo consentimento universal. Era esse o modo de proceder típico do iluminismo em voga no século XVIII, para eliminar, pelo menos transitoriamente, a aparência misteriosa das formas então enigmáticas das relações entre os homens, cuja origem não se podia ainda decifrar. (MARX, 2008: 114-115)

A posição de Marx parece paradoxal: como pode não ser a forma-dinheiro de uma coisa “exterior à própria coisa” quando a forma-dinheiro é acima de tudo uma forma abstrata? É somente em vista da relação entre o aspecto formal – o discernimento da abstração – e a matéria concreta da mercadoria que podemos propriamente questionar a origem ou motor da autonomização da forma do valor: é certo que a abstração de troca – sua inclusão no campo da comparação e circulação de mercadorias e sua exclusão das propriedades naturais que definem o valor de uso da matéria – possui um caráter de idealidade diferente da dimensão material imediatamente apreensível do objeto, e é portanto indissociável do registro social e das operações abstratas que habitam nossas cabeças, mas localizar essa abstração define em muito o “primeiro passo” de independência que a abstração do dinheiro eventualmente conquistou de seu lastro. Afinal, se a abstração está em nossas cabeças e o valor está do lado da matéria, o limite dessa autonomização é o limite da capacidade de representação do dinheiro. Por outro lado, se a forma “puramente social” encontra mais do que um suporte representativo na matéria – isso é, se a forma do valor no dinheiro e o valor que ele representa não se organizam como dois registros superpostos, nossa capacidade de abstração idealmente “estampada” sobre a realidade do ouro ou do papel – então a relação que define a passagem do dinheiro lastrado (dinheiro-representação) para o dinheiro inconversível poderia ser entendida diferentemente. Em outras palavras, o problema da contradição da forma do valor – e, consequentemente, a questão de sua autonomização – pode ser reformulada como o problema do lugar da socialidade pura.

A descrição que Marx faz de como a mercadoria “revela seu pensamento em sua linguagem exclusiva, a linguagem das mercadorias” (MARX, 1983: 57; MARX, 2008: 74) serviu como um pivô fundamental para a interpretação da lógica capitalista da forma do valor como uma economia simbólica (GOUX, 1990; 1994; PAULANI, 2011; ARNAUD, 2003). Essa perspectiva proporciona uma leitura da noção de “ficções arbitrárias sancionadas pelo consentimento universal” de acordo com uma concepção moderna de linguagem e, com isso, substitui a fragilidade da convenção por um certo poder autônomo de determinação . Desse modo, a dupla função da mercadoria – medida de valor e meio de circulação – passa a ser pensada em termos de signos e símbolos (PAULANI, 2011; FAUSTO, 1997; SIMMEL, 1990) ou de signos e significantes (GOUX e ARNAUD). Esse modelo pode ser simplificadamente apresentado – de acordo com a famosa metáfora da significação como dois lados de uma folha de papel (SAUSSURE, 1997: 131) – da seguinte maneira:

Onde a distinção entre uso (2) e o processo de troca (3) ganha os contornos da distinção saussureana, também baseada numa teoria do valor (SAUSSURE, 1997: 130-138), entre significante e significado, na mesma medida em que torna ainda mais problemática a compreensão da localização do valor de uso formal (1), isso é, o aspecto vazio da forma, responsável pela introdução da mercadoria no campo das trocas (ou do fonema no campo do sentido). No entanto, por mais que essa perspectiva dê conta das dimensões funcionais do “hieróglifo social” (MARX, 2008: 96), o problema fundamental que estamos investigando permanece opaco: a socialidade pura – a “coisa-valor” da qual não encontramos “nem um átomo de matéria” na mercadoria (2008: 69) -, aonde está?

Alfred Sohn-Rethel iniciou sua investigação sobre a forma do valor a partir de uma hipótese paradoxal, que guiou mais de 50 anos de trabalho: a idéia que, no cerne da forma da mercadoria, podemos encontrar os traços fundamentais da forma sintética a priori do sujeito transcendental kantiano – o ponto evanescente, opaco, puramente formal da subjetividade (SOHN-RETHEL, 1978: xiii). É importante notar que não se trata, para Sohn-Rethel, de re-afirmar o caráter puramente subjetivo do valor da mercadoria, mas de afirmar que, na mercadoria, a forma do pensamento pode ser encontrada fora do pensamento (SOHN-RETHEL, 1978: 6). Em outras palavras, o caráter performativo da troca – tratado acima em termos de sua base funcional, que se adapta as operações simbólicas da linguagem – precisa ser decomposto em seu aspecto ideal (o valor comparativo, sintático das mercadorias) e seu aspecto concreto e externo a consciência. É claro que o valor não está contido na mercadoria da mesma maneira que o seu valor de uso – não é uma propriedade como a cor, a forma, etc -, mas Sohn-Rethel propõe que não devemos simplesmente alocar no mundo das idéias tudo aquilo que não está na natureza: é preciso ainda elaborar a distinção entre o campo de relações estabelecido entre as diferentes quantidades de valor e o postulado implicado no ato de troca – postulado esse que permite que mercadorias sejam trocadas como se, no momento da troca, elas não estivessem sujeitas à passagem do tempo e à deterioração de suas propriedades intrínsecas e naturais (SOHN-RETHEL, 1978: 26).

Examinemos passo a passo a análise formal proposta pelo filósofo, e tentemos, por fim, relacionar essa idéia à problemática da autonomização das formas sociais.

O ponto de partida da exposição feita por Sohn-Rethel no livro que condensa o trabalho de sua vida – Trabalho Espiritual e Corporal – é uma consequência fundamental, porém pouco explorada, das premissas básicas do materialismo histórico de Marx:

[N]a constituição de formas históricas de consciência não se pode deixar de fazer caso de processos de abstração, que lá se exercem. A abstração iguala-se à oficina da formação dos conceitos, e se o discurso sobre a determinação social do ser da consciência deve possuir um sentido que satisfaça à forma, então deve-se poder colocar no fundamento dela uma concepção materialista da natureza do processo de abstração. Uma formação da consciência a partir do ser social pressupõe um processo de abstração. que é parte do ser social. Só um tal fato pode tornar inteligível o que se entende com a afirmação de que “o ser social dos homens determina sua consciência”. Mas com uma tal concepção, o materialista histórico está em contradição inconciliável com toda a filosofia teorética tradicional. Para essa tradição, é indiscutível que a abstração é a atividade própria e privilégio exclusivo do pensamento. Falar em abstração em um sentido distinto da abstração do pensamento passa por inadmissível, mesmo se empregarmos a palavra só em sentido metafórico. Mas com base em tal concepção, o postulado do materialismo histórico não pode ser levado adiante. Se o processo de formação da consciência, ou seja a abstração, for assunto exclusivo da própria consciência, então permanece um abismo entre a forma da consciência por um lado, e sua suposta determinação pelo ser, por outro lado, abismo que o materialista histórico desmente em princípio, mas de cuja ultrapassagem ele concretamente não pode dar conta satisfatoriamente. (SOHN-RETHEL, 1978: 18)

Ou seja, se o ser social determina a consciência, a passagem da ontologia para a abstração ideal, ou representação, não pode ser uma pura interrupção entre dois registros totalmente distintos – o que implicaria a impossibilidade de afirmar com certeza qualquer forma de determinação de um para o outro – e nem pode ser reduzida a uma pura continuidade, como se lidássemos com o mesmo registro – pois isso implicaria a incapacidade das premissas do materialismo histórico de dar conta das determinações específicas do pensamento abstrato. É exatamente o status enigmático dessa interrupção/continuidade, problema infindável da filosofia, que terá um papel determinante na análise sohn-retheliana da forma da mercadoria e da separação entre o trabalho manual e o trabalho intelectual (SOHN-RETHEL, 1978: 67-79). Com efeito, se retornamos à frase de Marx que norteia a leitura simbólica de sua obra – “a mercadoria revela seu pensamento em sua linguagem exclusiva, a linguagem das mercadorias” (MARX, 1983: 57) – podemos reconhecer esse exato problema na divisão implícita em sua formulação: a mercadoria revela seu pensamento na linguagem – isso é, há o pensamento concreto da mercadoria, e há a linguagem ideal, ou simbólica, em que esse é expresso[2].

A perspectiva de Sohn-Rethel nos permite abordar essa questão para além do modelo nominalista da relação entre a coisa e seu nome ao focar não na oposição manifesta entre valor de uso e valor de troca – oposição que se superpõe no pensamento, como dois registros heterogêneos – mas na oposição concreta entre ato de uso e ato de troca. Enquanto o campo de troca é ideal, existindo “fora do tempo” em nossas mentes, um campo cuja totalização nunca se interpõe ao campo do uso, o ato de troca é externo ao pensamento, submetido ao tempo e o espaço, e não pode acontecer ao mesmo tempo que o ato de uso. Ora, no ato de troca, tudo se dá como se a mercadoria fosse atemporal, não-dimensional, uma pura quantidade locomovendo-se num espaço uniforme (SOHN-RETHEL, 1978: 35-59) – e, no entanto, trata-se de um ato que ocorre no tempo, no espaço, entre indivíduos concretos e (necessariamente) inconscientes da realidade da abstração implicada em suas ações. Sohn-Rethel afirma, então, que o ato de troca implica concretamente a forma das categorias fundamentais do pensamento abstrato:

[A] natureza da abstração-mercadoria consiste em que ela não é um produto mental, nem tem sua origem no pensamento do homem, e sim em seu agir. Contudo, isso não confere a seu conceito uma significação puramente metafórica. Ela é abstração no sentido literal rigoroso. O conceito econômico de valor, que daí resulta, caracteriza-se por total falta de qualidade e por uma ‘diferencialidade’ puramente quantitativa e por se poder utilizar para qualquer tipo de mercadorias e prestações de serviços, que possam apresentar-se em um mercado. Com estas propriedades, a abstração econômica do valor possui semelhanças externas marcantes com categorias básicas do conhecimento da natureza, sem que se manifeste a mínima relação interna entre esses dois planos totalmente heterônimos. Enquanto os conceitos do conhecimento da natureza são abstrações mentais, o conceito econômico de valor é uma abstração real. Embora ele não exista em nenhum lugar senão no pensamento humano, ele não surge do pensar. Ele é imediatamente de natureza social, tem sua origem na esfera temporal e espacial do intercâmbio entre homens. Não são as pessoas que geram esta abstração, mas seus feitos, seus negócios recíprocos o fazem. “Não o sabem, mas o fazem”. (SOHN-RETHEL, 1978: 20)

Essa “fisicalidade abstrata e puramente social da troca”, portanto, “não tem nenhuma outra existência do que aquela na mente dos homens, mas não nasce na própria mente” (SOHN-RETHEL, 1978: 57). É crucial notar que a abstração-mercadoria é pública e social, enquanto o pensamento dos agentes da troca é concreto – isso é, determinado pelas qualidades dos objetos e ações envolvidos na troca -, mas privado e individual:

Na troca de mercadorias, a ação e a consciência dos atores da troca percorrem caminhos distintos. Só a ação é abstrata; a consciência dos atores não é. A dimensão abstrata de suas ações está oculta dos agentes que as realizam. As ações de troca são reduzidas à estrita uniformidade, eliminando todas as diferenças entre pessoas, mercadorias, lugares e datas. (SOHN-RETHEL, 1978: 30)

Portanto, precisamos considerar o destino da abstração real no momento em que a forma da mercadoria aparece externalizada na moeda – e é justamente esse o caminho que Sohn-Rethel toma em sua investigação:

Essa uniformidade encontra sua expressão na forma monetária em que uma mercadoria age como denominador comum frente a todas as outras. As relações de troca das transações do mercado expressam-se em diferenças quantitativas desse denominador uniforme como diferentes ‘preços’ e criam um sistema de comunicação social das ações realizadas [performed] por indivíduos em completa independência um dos outros e inconscientes do efeito socializante envolvido. O pivô desse modo de socialização é a abstração intrínseca ao ato de troca. Essa abstração é a forma dominante da troca de mercadorias, à qual damos uma significância ainda maior do que Marx, que foi quem a descobriu. (SOHN-RETHEL, 1978: 30)

Munido do conceito de abstração real, Sohn-Rethel é capaz de demonstrar que, na passagem do ouro como equivalente geral ‘direto’ para a moeda cunhada – seu momento de nascimento como moeda propriamente dita – uma operação de inversão ocorre, e a dimensão autônoma da forma social, contida na própria estrutura da forma de valor, ganha independência da consciência na mesma medida em que é idealmente apreendida por ela. Tracemos esse desenvolvimento com cuidado.

Primeiramente, é preciso enfatizar que “num caso isolado, acidental, de troca entre quaisquer duas partes, a abstração de troca evidentemente não deixa traço algum” (SOHN-RETHEL, 1978: 57). Nada do que podemos apreender diretamente no ato de troca é essa abstração, dado que ela não é da ordem do pensamento, ainda que carregue suas propriedades fundamentais. No entanto, no momento em que a troca torna-se multi-lateral, envolvendo uma variedade de mercadorias em diferentes locais e momentos, surge a necessidade de que uma mercadoria específica sirva como meio de troca das outras. Mencionamos anteriormente a descrição feita por Marx das razões pelas quais coube ao ouro e aos metais preciosos em geral realizar essa função – suas propriedades naturais coincidem com suas “funções monetárias”:

A forma adequada de manifestar-se o valor ou de materializar-se o trabalho humano abstrato e, portanto, igual, só pode ser uma matéria cujos espécimes isolados possuam idêntica qualidade. Depois, uma vez que é puramente quantitativa a diferença das magnitudes de valor, tem a mercadoria-dinheiro de ser suscetível de variações meramente quantitativas, divisível, portanto, à vontade, podendo, ao mesmo tempo, recompor-se. Ouro e prata possuem, por natureza, essas propriedades. (MARX, 2008: 114)

Nós sabemos agora que pura quantificação, pura unidade, não-dimensionalidade, atemporalidade, etc, são, antes de categorias do pensamento abstrato, os postulados já implicados no ato de troca como tal, em sua própria estrutura [3]. É a abstração real que é “espelhada” nas propriedades naturais do ouro (SOHN-RETHEL, 1978: 58). E é justamente porque a abstração real não pode ser reduzida aos materiais encontrados na natureza que, eventualmente, o ouro revela-se inadequado a sua função de equivalente de valor: a contradição entre seu valor de uso – suas propriedades enquanto consumíveis, e portanto sujeitas à mudança – e seu valor-de-uso formal – suas propriedades enquanto aproximações assintóticas dos postulados da troca – torna-se insustentável quando o alcance do mercado coloca em questão a possibilidade de se efetuar, a cada troca, a pesagem do ouro, que é o que garante a coincidência entre sua função de medida de valor e de meio de circulação. O que ocorre então é o advento da cunhagem (MARX, 2008: 126-127), a inversão e separação dessas duas dimensões da forma do valor:

Na cunhagem, a relação anterior, em que o status de valor da mercadoria-dinheiro estava subordinada ao seu status material, e por ele acobertado, é revertida. Está estampado no corpo da moeda que ela deve servir como um meio de troca e não como um objeto de uso. Seu peso e sua pureza metálica são garantidas pela autoridade responsável por sua emissão de modo que, caso haja desgaste em sua circulação, e a moeda perca seu peso, sua substituição é fornecida. Sua matéria física visivelmente tornou-se mera portadora de sua função social. Uma moeda, portanto, é uma coisa que se conforma aos postulados da abstração de troca e que é suposta, entre outras coisas, consistir de uma substância imutável, uma substância sobre a qual nem o tempo nem o espaço têm poder algum, e que permanece em contraste antitético a qualquer outra matéria encontrada na natureza. (SOHN-RETHEL, 1978: 59)

É crucial que atentemos para a inversão em jogo nesse momento. Até então, a moeda de ouro era construída da seguinte maneira: sua “primeira natureza”, concreta e material, a dotava com sua “segunda natureza”, abstrata e puramente social, (SOHN-RETHEL, 1978: 56-57): a moeda de ouro era, primeiramente, uma certa quantidade de metal precioso, e esse valor concreto é que ‘produzia’ a função abstrata de meio de circulação. Quando um indivíduo carregava tal moeda no bolso, sabia – pois podia verificar isso através de pesagens – que carregava uma certa quantidade de valor específico.

Contudo, o mesmo não se passa após a cunhagem: a partir do momento em que o Estado garante o peso da moeda-ouro, a primeira natureza não tem mais prevalência sobre a segunda, pois a pesagem do ouro pode variar e seu valor de troca permanecer o mesmo. Toda primeira natureza efetivamente necessária é um traço, uma “estampa” que garanta que, em algum lugar e algum momento, aquele valor social possa ser traduzido em valor de uso, ou seja, revertido a uma “primeira natureza”. Ainda está em jogo a relação entre essas duas fisicalidades, mas é a primeira natureza que é abstrata, substância de um “comércio de promessas” (GIRAUD, 2009: 75-82), enquanto a segunda natureza é efetivamente concreta, acontece a cada ato de troca. Podemos notar desde já que, mesmo com o fim da conversibilidade do papel-moeda, a estrutura básica entre a primeira e a segunda naturezas, tal como analisada por Sohn-Rethel, permanece intocada – o que se altera é a composição da “abstração de uso”, por assim dizer: antes a garantia do Estado era a de que havia lastro para a moeda que circulava, agora a garantia de valorização depende de outros fatores (ROTTA; 2008), mas a dimensão real e concreta da abstração já estava contida na forma da mercadoria. A tese de Leda Paulani, de que “os desdobramentos históricos experimentados pelo sistema monetário internacional podem ser vistos como uma espécie de “realização” de um processo de autonomização das formas sociais que está inscrita na própria mercadoria” (PAULANI, 2011: 51) é ratificada pelas elaborações de Sohn-Rethel. Afinal, é justamente através da fundamental autonomia da forma abstrata da mercadoria, de realidade puramente social (ainda que “social” não signifique aqui ‘partilhada conscientemente’), que “o nexo dessa sociedade inconsciente se impõe como um de segunda natureza”. Ou seja:

é somente quando o trabalho é traduzido em termos formais de segunda natureza, como trabalho humano abstrato, que ele entra no nexo [social] sob o termo ‘valor’, como valor-em-troca; trabalho como a substância do valor, porque a segunda natureza é de origem humana, separada e em contraste à natureza primária. A segunda natureza forma a base a consciência-de-si humana, que é ligada a sua alienação-de-si, pois opera inteiramente sob as formas de apropriação privada dos produtos do trabalho e em separação do trabalho que os produz. Pois mesmo se os próprios produtores forem aqueles que trocam seus produtos, eles o farão como proprietários de mercadorias, e não como produtores.(SOHN-RETHEL, 1978: 61)

No entanto, se é a segunda natureza da mercadoria que exerce a função de síntese social, um problema fundamental se instala: já vimos que o ato de troca ocorre no tempo e no espaço (e portanto está em oposição direta ao ato de uso), e vimos também que a abstração de troca, estruturalmente presente nesse mesmo ato, é, de maneira paradoxal, a forma atemporal, não-dimensional, da abstração real. Como pode uma abstração de aspectos tão patentemente contraditórios servir de pivô do nexo social capitalista?

É aqui que Sohn-Rethel introduz o conceito de conversão – noção essencial de sua concepção da forma da mercadoria. É necessário, afinal, entendermos como é possível a passagem da abstração real implicada no ato de troca para a abstração ideal que oferece ao pensamento a unidade pura e o ponto geométrico (SOHN-RETHEL, 1978: 65)[4]. Consequentemente, o fundamento contraditório da abstração real nos coloca a seguinte questão preliminar: é realmente necessário pensar essa passagem como parte da estrutura da mercadoria? Por que pensar abstrações tão díspares como aspectos de uma mesma forma? Para Sohn-Rethel, por mais que seja uma pergunta pertinente, essa concepção paradoxal é ineviátel, pois a abstração ideal é justamente o que permite o funcionamento da abstração real como pivô da síntese social, ao acobertá-la e substituí-la:

O paradoxo crucial da relação entre efetividade social da troca de mercadorias e a ‘consciência’ do mesmo é que esse não-saber da realidade é parte de sua própria essência: a efetividade social do processo de troca é um tipo de realidade que é possível somente sob a condição de que os indivíduos que participam dela não estejam cientes de sua lógica real; isso é, uma realidade cuja própria consistência implica um certo desconhecimento por parte de seus participantes. (Žižek, 1999: 21)

Portanto, a transformação da abstração efetiva na troca em uma abstração privada e puramente intelectual não é simplesmente uma consequência acidental da forma da mercadoria, mas uma condição necessária para que essa funcione como nexo de uma sociedade baseada no princípio da troca. É justamente esse mecanismo de repetição (da mesma abstração) e substituição (de registro) que Sohn-Rethel chama de conversão:

[Demonstrar a conversão] não é tarefa fácil. Como podemos sequer argumentar contra ou a favor dela? Pensar na conversão como uma performance na mente das pessoas – isso não pode, é claro, ser nem demonstrado nem negado, pois não pode ser testemunhado. (…) Tentar perguntar aos participantes da troca eles mesmos também não nos leva a lugar nenhum, já que descobrimos anteriormente que a conversão tem que desaparecer das mentes daqueles engajados nela. Tudo que podemos argumentar é o problema em jogo na conversão, e como torná-lo reconhecível. Na vida real, a abstração ideal apaga a abstração real de modo a torná-la irreconhecível. Para evitar que isso aconteça, a conversão precisa ser apresentada tendo como ponto de partida um ato de troca de mercadorias, ou no contexto direto do manejo de moedas para uso comercial. Ou seja, a conversão precisa ser apresentada como ocorrendo de uma maneira que é absolutamente impossível de ocorrer. (SOHN-RETHEL, 1978: 62)

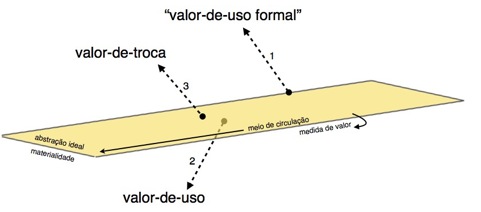

Considerando tanto a necessidade lógica do conceito de conversão quanto a absoluta impossibilidade de sua representação, podemos nos aventurar na construção de um modelo alternativo aos dois apresentados anteriormente – o primeiro apresentando as categorias levantadas na análise das propriedades da moeda, feita por Marx no Capital, e o segundo articulando essas categorias de acordo com a lógica moderna da significação. Retomemos o modelo anterior da forma da mercadoria, enfatizando agora alguns novos elementos:

Esse modelo, como já vimos, nos permite visualizar as distinções operacionais fundamentais da abstração-mercadoria: o valor-de-uso formal da mercadoria-dinheiro serve de suporte ideal (1) para sua função como meio de circulação, em que valores são comparados em termos de sua pura quantidade (3), enquanto a referência ao valor-de-uso (2) é a referência direta (ou indireta, no caso do dinheiro-papel) da sua medida de valor. Mais estruturalmente, encontramos dois versos que nunca se cruzam – um, abstrato e ideal, o outro, material – e duas operações: a moeda como meio de circulação permanece no registro abstrato, comparando e trocando valores, e a moeda como medida de valor representa um valor de uso, fazendo referência à ausência – demanda ou oferta – de uso, e por ela sendo garantida.

O problema que serviu como nosso ponto de partida – a autonomização da moeda associada a sua inconversibilidade – nos remete então a seguinte pergunta: como é possível manter a relação estrutural entre valor de troca e valor de uso sem a referência material ao valor de uso que dá lastro à moeda? Em termos do modelo acima, essa questão pode ser formulada assim: como é possível uma superfície de dois versos – valor de uso e valor de troca – mas de somente um lado? Ou ainda: como é possível autonomizar radicalmente a circulação sem que a referência ao valor material seja perdida?

Ora, a concepção de Sohn-Rethel, como estudamos, não só decompõe o “valor-de-uso formal” apresentado por Marx em seus elementos contraditórios – a abstração real e a abstração ideal – como também nos oferece, com o conceito de conversão, um ponto na superfície das operações de valor que é simultaneamente uma interrupção entre os dois lados e uma continuidade. A abstração real é uma abstração externa e material – a “sublime matéria do dinheiro” (Žižek, 1999: 18) – e a abstração ideal é uma concretude[5] interna e feita de puro pensamento: o conceito de conversão implica justamente que o desaparecimento da primeira, e sua substituição pela segunda, é condição de sua função de síntese social.

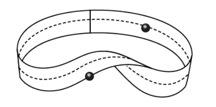

Existe uma estrutura que é capaz de articular os dois pontos mencionados acima – a autonomização de um verso da superfície e implicação de um ponto ausente como condição da consistência da mesma superfície: a Banda de Moebius.

A Banda de Moebius pode ser construída facilmente, colando as duas pontas de uma tira de papel de maneira invertida, e possui exatamente as características que precisamos articular: para qualquer ponto escolhido na superfície há um ponto correspondente no verso oposto e, no entanto, é possível ir continuamente do primeiro ao segundo, pois os dois estão, na verdade, do mesmo lado. Mas para que a banda de Moebius tenha apenas um verso (e uma borda), é preciso que um ponto desapareça, um elemento bastante singular que é funcional precisamente na medida em que é excluído da superfície:

O valor do modelo topológico da Banda de Moebius reside no fato de que seu elo perdido, constitutivo e estrutural, não é algo que aparece como perdido ou faltante. Afinal, a Banda de Moebius apresenta nada menos do que a continuidade suave de uma mesma superfície, sem interrupções, faltas ou saltos. O salto, a distância paradoxal entre os dois lados, é construída em sua própria estrutura; é perceptível somente pelo fato de que nós eventualmente realmente chegamos no outro lado, apesar de nunca termos trocado de um para o outro. Em outras palavras, o valor da Banda de Moebius é nos ajudar a pensar um tipo singular de elo perdido: não um ponto que está faltando numa sequência (que estaria consequentemente interrompida), mas um elo cuja ausência permite a ligação dos elementos existentes, sua conexão, sua consistência, sua constituição como uma suave sequência causal. A natureza ausente desse elo nunca é visível, perceptível, mas está implicada no modo como a superfície é “positivamente” formada, nos elementos que são ligados e em qual ponto eles são ligados. Não se trata de um elo perdido entre dois elementos vizinhos, cuja conexão poderia ser interrompida – ao contrário, seu desaparecimento é a ligação entre os elementos vizinhos, e é o que torna possível que eles “se encaixem”, por assim dizer. (ZUPANCIC, 2008: 56)

Apresentemos então uma sugestão de modelo para a concepção sohn-retheliana da forma da mercadoria, baseada na Banda de Moebius:

Onde o desaparecimento da abstração real, implicada no ato de troca (1), permite que a referência ao valor de uso (4) seja “construída na própria estrutura” do valor de troca (3), sem que, por isso, seja articulada como um outro verso da superfície – existente e “lastreado”. Vemos também que o valor-de-uso formal (2), suporte das operações da forma da mercadoria, não precisa mais ser pensado como inclusão da mercadoria na forma da equivalência, mas como correlato ideal do desaparecimento da abstração real.

Deixaremos o estudo das consequências desse modelo para um segundo momento, pois seria necessário uma investigação aprofundada da relação, agora problematizada, entre o campo do uso, o trabalho e a abstração real (POSTONE, 2003) – uma investigação que, acreditamos, oferece um complexo ponto de encontro entre a concepção marxista de trabalho e a concepção lacaniana de gozo (ZIZEK, 2010), cujo pivô é a homologia, já estabelecida por Jacques Lacan, entre a mais-valia e o mais-gozar (LACAN, 2006).

Gostaríamos de concluir nossa apresentação com uma das mais belas passagens de Trabalho Espiritual e Corporal. Após afirmar que a conversão só pode ser “apresentada como ocorrendo de uma maneira que é absolutamente impossível de ocorrer” (SOHN-RETHEL, 1978: 62), Sohn-Rethel vai um passo além e dramatiza o momento de angústia de um homem subitamente confrontado com o problema da materialidade do dinheiro. Essa passagem encena de forma brilhante a “suave sequência causal” que leva do material concreto à idealidade pura às custas de um desconhecimento constitutivo, que desperta a angústia de nosso personagem quando esse, por acidente, aproxima seu pensamento de sua forma social e efetiva:

Tomemos a questão da materialidade da moeda que o proprietário do dinheiro carrega em seu bolso no caminho para o mercado. Dissemos anteriormente que essa pessoa tem de carregar também na mente idéias que ‘refletem os postulados da abstração de troca’, esteja ele consciente delas ou não, e demos o material do qual suas moedas são feitas como exemplo. Como deveríamos descrever esse material? Ele pode consistir de um dos brilhantes metais inoxidáveis normalmente utilizados como moeda – e nosso proprietário pode, caso se comporte como qualquer outro, identificar a moeda a esse material, até o momento em que perceba que o material poderia ser diverso – ouro, prata, cobre, níquel ou qualquer outra coisa. E se ele aceitasse uma nota promissória, poderia até ser papel. Mas nós também já vimos que nenhuma dessas opções que a natureza nos oferece ou que o homem pode criar são realmente fiéis à descrição do material do qual o dinheiro deveria ser feito. Por que mais deveria o banco que emite o dinheiro comprometer-se à compensar pelo desgaste do papel-moeda, por exemplo? Todos os materiais existentes, todas as coisas e todas as criaturas desse mundo são perecíveis, transientes, enganadoras em sua aparência, corruptíveis, sujeitas aos efeitos do tempo e do espaço – e à toda e qualquer outra qualificação depreciativa que alguém como Platão evoca antes de falar das entidades puras, intactas, idênticas-a-si, às quais ele honra com o nome de ‘ideias’. Seriam, então, as moedas no bolso de nosso proprietário meras ‘idéias’? Acometido por esse terrível pensamento, ele segura todas as moedas que consegue encontrar em seu bolso e pondera. “Essas são coisas”, ele diz para si mesmo, “e são coisas não só para mim, mas para qualquer um a quem eu as ofereça em pagamento pelas mercadorias que tenha para vender. E elas têm a mesma realidade para todos os membros dessa minha pólis ateniense; essa realidade social universal é a natureza do dinheiro, não importa o que Antiphon ou qualquer outro sofista possa dizer sobre como a realidade pertence somente à minha percepção e não às coisas mais além dela. Minhas moedas são tão reais quanto o meu corpo e quanto a carne que elas compram para que eu me alimente, e portanto tão reais quanto o corpo de todo mundo. Dinheiro imaterial, ‘dinheiro ideal’, moedas-pensamento – que absurdidade! Nenhuma moeda poderia ser dinheiro sem ser materialmente real.

Assim, ele chega a conclusão reconfortante de que o material do qual é feito o seu dinheiro é uma coisa real, tão real quanto qualquer outra coisa existindo no tempo e no espaço. E ainda assim, ao mesmo tempo, é uma coisa totalmente diferente de tudo o mais. Permanece imutável aos efeitos do tempo, como não só Platão glorifica, mas também como o Tesouro do Estado nos diz quando emite nosso drachma. Mas como é possível que uma matéria que não está sujeita a passagem do tempo esteja no tempo? Essa matéria não pode ser encontrada em lugar nenhum da natureza e dos confins da percepção sensível. Como sabe então nosso proprietário, em seu excepcional zelo, sobre ela se essa matéria não pode ser vista, nem sentida ou mesmo tocada? Ele sabe através do pensamento e nada além do pensamento. (SOHN-RETHEL, 1978: 62-63)

***

Gabriel Tupinambá

Bibliografia

ARNAUD, Gilles (2003) Money as signifier: A Lacanian Insight into the Monetary Order. Free Associations, vol.10, n.53, p.25-43

FAUSTO, Ruy (1997) Dialética marxista, dialética hegeliana: a produção capitaista como circulação simples. Brasiliense (Oficina de Filosofia)

GIRAUD, Pierre-Nöel (2009) Le commerce des promesses: Petit traité sur la finance moderne. Éditions du Seuil

GOUX, Jean-Joseph (1990) Symbolic Economies: After Marx and Freud. Cornell University Press

__________________(1994) The Coiners of Language. University of Oklahoma Press

HARVEY, David (2010) A Companion to Marx’s Capital. Verso

JAMESON, Frederic (2011) Representing Capital. Verso

JAPPE, Anselm (2006) As Aventuras da mercadoria – para uma nova crítica do valor. Editora Antígona

KARATANI, Kojin (2005) Transcritique: On Kant and Marx. MIT Press

LACAN, Jacques (2006) Seminário XVI: De um Outro ao Outro. Jorge Zahar

_____________ (1966) Écrits. Editions du Seuil

MARX, Karl (2008) O Capital, vols.I, II e III. Civilização Brasileira

__________(1983) O Capital, livro I, tomo I. Abril Cultural (Os economistas)

MILNER, Jean-Claude (1978) De la syntaxe à l’interprétation. Editions du Seuil

NEGRI, Antonio e HARDT, Micheal (2001) Império. Editora Record

PAULANI, Leda (2010) Símbolo e signo: o dinheiro no capitalismo contemporâneo. Estudos Econômicos, vol.40, n.4

_____________(2011) A Autonomização das Formas Verdadeiramente Sociais na Teoria de Marx. Revista EconomiA, v.12, n.1, p.49-70

POSTONE, Moishe (2003) Time, Labor and Social Domination. Cambridge University Press

ROTTA, Tomas Nielsen (2008) Dinheiro inconversível, Derivativos financeiros e Capital fictício. Dissertação de Mestrado – USP.

ROTTA, Tomas Nielsen e TEIXEIRA, Rodrigo Alves (2012) Valueless Knowledge-Commodities and Financialization: Productive and Financial Dimensions of Capital Autonomization. Review of Radical Political Economics, XX(X), p.1-20)

SAUSSURE, Ferdinand de (1997) Curso de linguística geral. Cultrix

SIMMEL, Georg (1990) The Philosophy of Money. Routledge

SOHN-RETHEL, Alfred (1978) Intellectual and Manual Labour. Humanities Press

________________(1989) Geistige und körperliche Arbeit. Zur Epistemologie der abendländischen Geschichte. Acta Humaniora (traduzido por Cesare Guiseppe Galvan, disponível online: http://adorno.planetaclix.pt/sohn-rethel.htm )

Žižek, Slavoj (1999) The Sublime Object of Ideology. Verso

____________(2002) For They Know Not What They Do: Enjoyment as a political factor. Verso

____________(2006) The Parallax View. MIT Press

____________(2010) Living in the End Times. Verso

ZUPANCIC, Alenka (2008) The Odd One In. MIT Press

[1] O “duvidoso argumento histórico sobre a dissolução das formas sociais preexistentes frente ao desenvolvimento das relações de troca” (HARVEY, 2010: 50) não tem tanta importância para essa análise. Mais adiante gostaríamos até mesmo de sugerir que o caráter propriamente mítico da referência ao comunismo primitivo se deve ao problema epistemológico que surge com a especulação sobre a origem da forma da mercadoria, devido às suas relações, estudadas na obra de Sohn-Rethel, com o sujeito transcendental kantiano (SOHN-RETHEL, 1978: 6).

[2] A relação entre pensamento e linguagem, nesse caso, parece homóloga a relação entre linguagem e língua na obra de Lacan (1966: 237) e de linguistas inspirados em seu trabalho, como Jean-Claude Milner (1978).

[3] Deixamos de lado, dado o caráter expositivo desse trabalho, as críticas de Robert Kurz (1997), Norbert Trenkle (1998), Anselm Jappe (2006) e Moishe Postone (2003) à posição de Sohn-Rethel, todas baseadas na idéia de que, ao considerar a abstração de troca como o suporte do nexo social do modo de produção capitalista, o filósofo se alinharia com Lukacs numa leitura ‘ontologizante’ do trabalho, perdendo de vista a dimensão alienante do trabalho abstrato. No entanto, é importante mencionar que, por não extraírem nenhuma consequência metodológica do trabalho de Sohn-Rethel, avaliando seu alcance a partir de uma perspectiva filosófica ou marxista “científica”, torna-se difícil separar suas críticas de uma falta de inventividade na análise da relação temporal entre abstração de troca e trabalho abstrato. Encontramos essa análise, principalmente, na obra de Slavoj Žižek (1999, 2006, 2010) e, em certa medida, na de Kojin Karatani (2005).

[4] A citação completa é bastante esclarecedora: “Esta atividade abstrata de pensamento não dispõe certamente de um saber sobre seu parentesco com o fenômeno comercial do dinheiro. O primeiro a encontrar para esse elemento da abstração real um conceito apropriado (contudo, sem a mínima suspeita de para o que seu conceito respondia e o que o teria tornado necessário para ele) foi Parmenides com seu conceito ontológico do Ser. Ele diz que a coisa real não é sua aparição sensível, mas é só e unicamente o Uno (…). Dele não há nada a afirmar, a não ser que ele é completo em si, enche o espaço e o tempo complemente, é inalterável, indivisível e imóvel; e que ele não pode passar nem também ter tido origem. O pensamento desse conceito é uma evidente unilateralização e uma absolutização ontológica da natureza do dinheiro nele identificada. Com isso são excluídas outras propriedades igualmente essenciais da mesma materialidade, as quais mais tarde outros pensadores tiveram que fazer valer.”

[5] É justamente a complexa correlação estabelecida por Sohn-Rethel entre a abstração real e a abstração ideal que justifica para o filósofo a possibilidade de um saber obtido por outros meios que não pelo trabalho manual (SOHN-RETHEL, 1978: 30 e 67-79)