[ Catálogo ]

——-

Nesta nova edição do Salão de Artes Visuais Novíssimos da Galeria IBEU, o curador Cesar Kiraly se vale dos 13 livros da poetisa portuguesa Sophia de Mello Breyner Andresen para dispor as obras dos 12 artistas escolhidos. As obras são percebidas como internas à melancolia do tempo circunscrito, aquela dentro da qual o tempo pode ser percebido passando. Para isso, cada artista recebe uma obra da autora, com seu respectivo ano. Por exemplo: Amanda Copstein / O Nome das Coisas, 1977 ou Vera Bernardes / Mar Novo, 1958. A intenção é permitir que a bruma do livro envolva o trabalho ao mesmo tempo em que esse se mostre coerente com os nomes implicados na fabricação poética. O décimo terceiro livro, O Nome das Coisas, 1954 foi escolhido como aquele que conduz a lógica dos encontros entre livros e artistas e nomeia a coletiva.

——-

No Tempo Dividido, 1954

O que eu queria dizer-te nesta tarde

Nada tem de comum com as gaivotas. [ p. 278. ]

Não se pode expulsar o acidente. Não completamente. Daí os ânimos diversos para lidar com ele. Não se pode estabilizar o ânimo. Isso nos leva à oscilação diante do acaso. A vida, de modo intermitente, põe-nos a negar ou aceitar. Por que não se pode controlar a chance? A resposta remete ao tempo. O tempo, porque aparentemente não volta, impõe-nos o imprevisto. Pelo simples fato de se mover e não revelar os detalhes da variação, o tempo nos surpreende. As surpresas, principalmente pelo estado do ânimo, são de intensidades diferentes. O resultado mais explícito é que sob a passagem do tempo as coisas mudam de lugar. Nada é idêntico ao instante anterior. A sensação de estabilidade é obtida pela reposição dos objetos no lugar em que estavam. Porque não se pode reverter o acidente, o futuro não pode ser igual ao presente ou ao passado.

A idéia desta exposição é reativa ao tempo. À sua inexorabilidade. O ânimo é negativo, enquanto o percebe. A estratégia assumida é dividir o tempo. Lidar com ele atravessado por linhas resistentes, para as quais o tempo passa, mas não na mesma velocidade que para as outras coisas. Desse modo podem servir de referência para ver o tempo passando. Elas sofrem o tempo de modo mais lento que o nosso corpo. Elas são como o “[…] traço em redor do […] corpo amado e perdido” [ p. 264. ]. A cercania é o que permite se ter alguma coisa, apesar de toda a precariedade do acidente. Nada é mais nosso do que do tempo, nem mesmo nosso corpo. Mas é essa disposição que permite, pelo envolvimento das linhas, ter um pouco ao qual se possa habitar [ p. 267 ]. A obra poética de Sophia de Mello Breyner Andresen é que nos serve como dispositivo para dividir o tempo. O livro No Tempo Dividido nos serve como a circunscrição mais externa. Ele é nossa primeira referência e fornece a lógica. A partir daí, como Sophia escreveu outros 12 livros de poesia, temos 12 artistas para os quais se destina um título, com respectivo ano de publicação. Por exemplo: Hermano Luz / Mar Novo, 1958. Não é preciso decifrar se Sophia vem antes ou depois dos artistas. Ou se foi sorte. Os nomes dos livros funcionam como “[…] alas de vazio […]” numa estranha liberdade [ p. 271. ]. Eles conferem às obras a bruma interpretativa dentro das quais serão percebidas. Sophia não me serve como ardil para uma esquiva ao tempo. Não se trata de fugir ao acidente pela intuição de que há cíclica ou determinismo: que o retorno poria as coisas em seus devidos lugares ou que nos comportaríamos, sem querer, sempre da mesma forma, o que arrumaria “a mesma solidão dentro das casas”, de modo a todos “[…] cantarem o futuro / como se fosse o único presente” [ p. 268 ]. Sophia abriga as obras dos nossos 12 artistas “dentro de um ritmo cego inumerável”, servindo-me de contraste para acompanhar certa forma do tempo passar e, quem sabe, para repor, indevidamente que seja, uma ou outra imagem, onde supus tê-las visto, antes de movidas.

Em 1980, Gilles Deleuze e Félix Guattari publicaram o segundo volume de uma importante obra de pensamento político. No primeiro volume, O Anti-Édipo, mantiveram a originalidade no campos dos argumentos. Procederam de modo diferente no segundo volume. Assumindo estratégia própria ao ceticismo filosófico, desenvolveram, de modo dosado, a natureza especulativa do texto também na forma. Ao invés de enunciarem a partir dos gêneros disponíveis, sentem a necessidade do platô, contido já no título da obra, Mil Platôs, que acabaria por se apresentar como uma variação do ensaio. A questão seria que o modo de enunciar condicionaria parte do enunciado. Daí, para dizer outra coisa, grosso modo, seria preciso sempre uma outra forma de dizer. Na nomeação dos platôs, os autores escolhem a associação com datas, algumas de associação mais livre, outras bem específica. As datas dos livros da Sophia também nos servem.

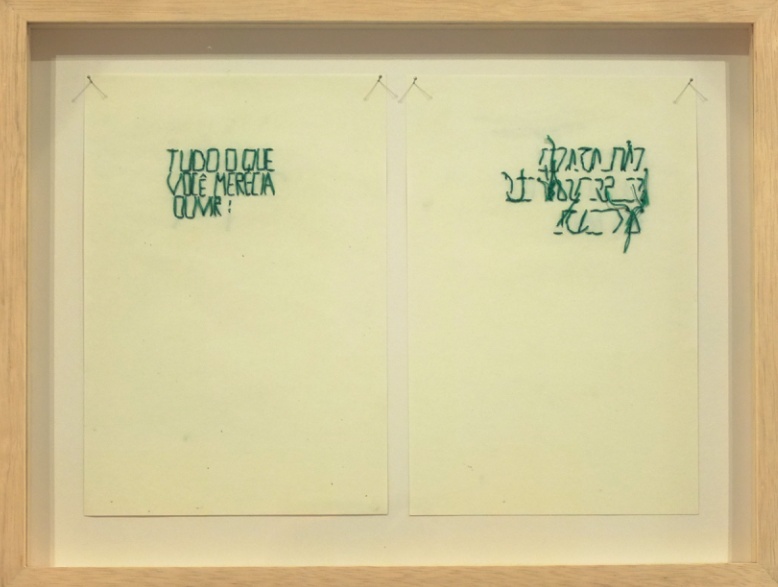

Amanda Copstein, O Nome das Coisas, 1977

Na composição entre o título da Sophia e o trabalho da Amanda, a data é muito importante. O Nome das Coisas é o primeiro livro da poetisa, publicado depois da Revolução dos Cravos, processo em que se investiu, até mesmo como deputada constituinte. A obra da Amanda consiste em bordado de versos legíveis anunciadores de desejo de comunicação. O eu lírico quer dizer, ouvir e perguntar, além de indagar o que o outro mereceria ouvir. O desejo é mostrado no bordado invertido, ilegível. Na associação com o Nome das Coisas, o trabalho recebe ares próprios a Celan, em que política e lírica se misturam, nas expectativas de que “nada encobriria a pura manhã da imanência” [ p. 607. ]. O desejo é pleno de certezas. O acidente que o precipita no mundo o torna irreconhecível. “Sei que é possível construir a forma justa / de uma cidade humana que fosse fiel à perfeição do universo”. Mas daí o desejo se institui. “Se nada adoecer a própria forma é justa”. “Se ninguém atraiçoasse” [ p. 660. ]. A resposta é um enigmático verso.

Reynaldo Candia, Livro Sexto, 1962

Este nos parece o mais literal dos títulos da Sophia. Trata-se do seu sexto livro. A obra do Reynaldo também possui literalidade desolada. Nela também fica clara a melancolia que nasce quando circunscrevemos o tempo, ao se produzir as condições para vê-lo passar. Reynaldo o faz acelerando o tempo sobre os livros, figurando-os frágeis, eles, artifícios mesmo de resistir ao esquecimento, são lançados em suas exterioridades desmoronáveis. “As heras de outras eras água pedra / e passa devagar memória antiga / com brisa madressilva […]” [ p. 421. ]. Diante de tais metáforas da vida eterna dos olhos, que são os livros, eles são postos como desmanteláveis, “são olhos apodrecidos” [ p. 411. ].

João Paulo Racy, Ilhas, 1989

– Clareza das ilhas

que tanto busquei [ p. 671. ]

“Algo recorda: tateio na memória / procurando o onde o quando o quem / e a tua casa reabre de repente as suas portas / e caminho nos quartos entre / os raios da luz e o cismar das penumbras / e vens ao meu encontro e és meu abrigo” [ p. 752. ]. João Paulo confere forma visual ao modo como a especulação imobiliária descaracteriza a vida dos bairros. A identidade afetiva é profundamente dependente da familiaridade, nem que seja mínima. Como nos versos da Sophia, é o reencontro, o reconhecimento, que produz a possibilidade de ser acolhido. O hábito torna viável o que a projeção inatual boicota. Por isso a coleção de imagens, inicialmente polaroides, cuja realidade do passado comprovam, sofrem lascívia deformadora, a mesma que apenas resolve seu apetite dando os contornos do futuro. João Paulo o mostra apertando as polaroides, agora ausentes, digitalizadas, levemente torturadas, como garrafas de plástico aquecidas. A ilha deserta feita em condomínio fechado. A oscilação entre o bom e o ruim de se beber uma cidade “[…] a longos tragos” [ p. 759. ].

Manoela Medeiros, Geografia, 1967

Em vários momentos Sophia interpela a relevância conceitual do branco, tanto nas paredes brancas que suam terror, quanto no branco que vive entre as linhas, como ainda na brancura complementar da mulher morta com o novo dia. De tal forma que identifica sua atividade política de poeta com o recomeçar a partir da página em branco [ p. 265, 249 e 184. ]. Neste livro, todavia, o branco é mais concreto, portanto, mais próximo da Manoela. O branco dos campanários é sem alegoria, porque “de pedra e cal é a cidade”. Pela mesma razão “os labirintos são brancos”. Mais ainda, porque o mar bate nas escadas, “[…] a brancura do sal” por elas sobe [ p. 449. ]. Até mesmo a tentativa de alegorizar a cidade “como um xadrez jogado / só com pedras brancas” é derrotada, porque não é branco conceito, mas cal e sal. Manoela coleciona fragmentos de parede sob o mesmo princípio concreto, de radical vedação alegórica. Eles são pedaços da experiência que carregam a duração do tempo. A duração pode ser notada na melancolia, na desolação, mas também no amarelecimento das fotografias, na oxidação dos negativos etc. Ao descascamento das paredes, Manoela recorre como a recortes espontâneos, efetivamente durados na experiência, e não como a filhos do mal de arquivo. A composição é cartográfica, mas também é geográfica, pois se vêem as fronteiras, mas, sobretudo, fazem-se perceber os relevos. Interessante que tais signos da morte, as cascas, que nos permitem observar a “[…] aliança / da solidão com as coisas exteriores”, remetem aos efeitos da exposição excessiva do sol na pele [ p. 476. ]. Por isso, talvez, o complemento da geografia cartográfica com um lírico neoconcretismo solar. “Ao mais extremo limite do visível”, que é o sol nos olhos, a recuperação das marcas do bronzeamento no papel [ p. 384. ].

Mariana Katona Leal, Dual, 1972

As série de intervenções sobre pinturas remete, especialmente, à questão do nome. Não é qualquer racionalidade de acréscimo pictórico. Se fosse isso, bastaria avaliar o efeito de complementaridade dos objetos ou do conceito. Parece-nos mais importante, entretanto, o dual, o dueto, posto que nessa composição os nomes menos rivalizam do que ecoam. Mariana fotografa pinturas de Bet Katona enquanto um passante indefinido se atravessa. Não precisamos resolver a ambiguidade para saber a natureza do desvio, podemos pular direto para a ambivalência, que é a região importante. Com diz Sophia: “em nome da sua ausência / construí uma grande loucura branca / e ao longo das paredes te chorei” [ p. 536. ]. Até mesmo a proporção diminuta da sequência remete à delicadeza da intervenção entre nomes que não podem se somar, porque se repetem.

Gustavo Torres, O Cristo Cigano, 1961

A cumplicidade entre os trabalhos do Gustavo e este livro da Sophia se deve à presença do João Cabral de Melo Neto. Ela o escreve imersa na busca pela secura da palavra e à capacidade de tal disposição abrigar uma forte lírica. A tentativa muito exige dela, muito mais expressiva e sentimental, do que cerebral, mesmo nos momentos em que se cola às concretudes. Mas algo imprevisto se torna explícito na relação entre Sophia e João Cabral que bem se mimetiza ao Gustavo. Existe uma sorte de frustração que nos parece bem humorada. A faca é um bom exemplo. Ela é um operador de oportunidade ao polimento da palavra, ao lhe aparar as arestas e permitir a finura da adequação. Sophia percebe, porém, que a faca deixa de ser um método do João Cabral, para se tornar partícipe de uma linhagem universal de depuração do verso. De modo virtuoso, uma ranhetice é intensificada no poema e na relação entre os poetas, como gatos velhos a se estranharem, como Augusto de Campos e Ferreira Gullar, ou, melhor ainda, dois gatos chineses a se cutucarem eternamente. Resta uma frágil finalidade como o “[…] gume do poema / atravessando a história” [ p. 365. ], na voz que desprende da fita magnética que envolve a pilastra: estamos indo para lugar nenhum.

Kammal João, Coral, 1950

A miséria da representação é que não se pode rompê-la simplesmente por vontade. Isso porque ela não se estabelece por adesão, mas por captura. Apesar de derivar da experiência, logo revolve à prendê-la. Ainda assim, momentos prazerosos existem. Imagine o idílio momentâneo daqueles que ao pensarem em terra são capturados pela representação dela vermelha. “[N]este lugar de imperfeição / onde tudo nos quebra e emudece / onde tudo nos mente e nos separa” que bom não é ser “[…] semelhante às paisagens esperando”, se por elas se tem a terra roxa [ p. 189 e 256. ]. Kammal se cumplicia com a captura da terra em dois matizes de vermelho, ou seriam tons de roxo, aquelas que para mim, nada mais são do que gradações escuras do coral. Sem dúvida há um zip, entendendo-o, em parte, como Barnett Newman, enquanto uma linha conceitual, de efeito paradoxal ao conjunto. O zip aqui começa na representação da cor na tela. A cor é da terra. Mas a terra está dentro do vidro. Por mais que seja uma corda amarrada a seu peso que sustenta a representação, isso não invalida que a liberdade está do lado de fora. É melancólico o seu isolamento do tempo. Tal como um pássaro dentro da gaiola. “Nem a primavera derramada / nem o terror e o caos que a terra gera / nem a sombra vermelha / atravessam / as barreiras de silêncio […]” [ p. 219. ]. Donde a representação, numa tela menor, exercendo captura ainda mais abrangente, abriga a terra roxa dentro do vidro que a prende.

Gilson Rodrigues, O Búzio de Cós e Outros Poemas, 1997

O búzio ao qual Sophia se refere é a concha que abriga o molusco marinho. Cós é uma região de Alcobaça em Portugal. Gilson fabrica amontoados de pequenos objetos como se fossem memórias de uma mesa de chá à inglesa. Como quem descobre na lembrança um búzio numa feira em Cós. A composição poderia ter ares de fantasia, se fosse remetida à infância, mas a questão está no efeito de guardar um fragmento por largo período de tempo. Por isso a condensação num compartilhamento orgânico. Mesmo lutando para tê-lo por longa duração, sem querer o jogo de chá se desfaz, a posição dos objetos não é mais evidente. “Crianças brincam nas ondas pequeninas / e com elas em brandíssimo espraiar / em volutas e crinas brinca o mar” [ p. 830. ]. O que me toma é um passeio longe na memória pelo qual se luta para não esquecer, todo adensado. Em reação aos “[…] deuses cruéis […]” do esquecimento, o relicário de objetos e cores, em que a elegância diante do perdimento é mantida por comparações formais [ p. 815. ]. Nada mais assustador do que a perda da razão de uso das relíquias. Gilson o entende muito bem, essa é a oportunidade de dispor com simetria elementos cuja distribuição se perdeu. Por isso a importância de adornar com sólidos coloridos.

Rafael Salim, O Dia do Mar, 1947

Existem cantos sobre sociedades em cujas linguagens não existem gêneros, primitivas, pois bem, selvagens, todavia, se encontram uma folha, não encontram uma qualquer, e sim aquela certa, que não se repete, digna sempre de um nome. A esses cantos poderia ser somada a hipótese de Vico, de que a linguagem poética precede aquela que se equilibra sobre a predicação, sobre o ser. Há homeros que também relatam povos dessa ordem. A despeito disso tudo, parece-nos possível, pelo menos, a dinâmica. Porque basta se desmontar a indiferença para vermos surgir em qualquer um copioso neologista / nomoteta a dar nomes singulares ao digno acidente na folha. Basta que reconheçamos o direito à folha de carregar o acidente para que essa “[…] venha com ar de alguém que não existe” [ p. 157. ]. Por esse motivo o caminho percorrido pelas folhas em lâmina do Rafael. Elas surgem destacadas, mas a proximidade ainda é insuficiente. Daí é preciso empreender trocas entre cinza e folha. Quão mais a região da folha é destacada, mais ela se faz perceber entre cinzas, mais Rafael pinta como um cético. Mais ele troca o ser, troca-o pela adição, mais a folha é “[…] aparição, água que escorre” [ p. 157. ].

Vera Bernardes, Navegações, 1983

Ao lado da cerebral e adequada disposição de elementos: um amplo espaço de respiração, com um filete em vermelho que se descostura, ganhando o vazio para fora da tela. Há uma troca curiosa. A imaginação formal costuma tomar a vida quebrada, gasta, corrompida etc., consumir todas essas arestas e entregar “[…] uma túnica sem costuras” [ p. 839. ]. Esse é o sentido dessa forma de navegação, o usual: extinguir “[..] em nós memória e tempo” [ p. 671. ]. Estranhamente resta algo de tempo, sim, conjugado com “o vazio e a despersonalização”, mas sobra algo de “[..] denso, tenso como um arco […], porque os dias foram densos, tensos como arcos […]” [ p. 848 e 840. ]. Vera nos entrega, como sua fuga em vermelho, “[…] certa pausa que nunca encontr[amos]”: uma túnica de cerzido aparente [ p. 671. ].

Hermano Luz, Mar Novo, 1958

Poderíamos pensar que uma vez postas as condições de percepção da passagem do tempo, como buscamos nessa curadoria, não sobraria mais nada a ser feito. Ora, não há apenas uma melancolia, mas melancolias e, pelo que nos parece, algumas são bem melhores do que outras. Distinta forma de lidar seria pela preguiçosa admissão, de partida, do subjetivismo acerca da passagem do tempo, nessa toada, cada qual, narcisicamente, defenderia a forma de sua infância, de quando não precisava se refugiar da morte. “Porque os outros vão à sombra dos abrigos / e tu vais de mãos dadas com os perigos / porque os outros calculam mas tu não” [ p. 341. ]. Seria como: o melhor tempo é o meu tempo, os outros tempos “[…] se compram e se vendem”, mas tu meu tempo, não. Os tempos podem ser comparados. Hermano representa um herói japonês e um goleiro. Percebe-se que eles não são daqui, desse tempo, são forasteiros, mas isso não quer dizer que o tempo não possa passar para eles de muitas formas. O zip é a forma como Hermano escolheu que o tempo passasse para eles. As imagens são levemente pixeladas. Nelas o tempo parece passar melhor. Noutras formas de passagem, as imagens não só envelhecem mais rápido, como envelhecem pior. É o que se percebe na comparação entre o efeito prático e o especial. Não basta que o National Kid esteja do nosso lado, mas que escolhamos que a melhor forma de tempo passe para ele.

Maria Fernanda Lucena, Poesia, 1945

Acabamos onde Sophia começa. Não podia ser diferente. Ela começa no momento em que a dor do outro afastado começa a se fazer colorida. Ela começa no fim da guerra. Como também as bases para que possa ser repetida a dor do outro até não haver dor nenhuma. As fraturas morais com as quais a arte contemporânea lidará foram todas produzidas. Maria compõe aparentemente uma caixa de música de reminiscências. Mas na verdade é um labirinto de caminhos indiretos. O trabalho é interpelado por questões de Poesia de 1945. Como postular a politicidade de uma cena doméstica? Ora, invertamos a questão. Como postular a politicidade de forma direta? Aquela que se faz aos índices políticos. Se nenhuma prática assume tal posição se não for esquiva. Sobra-nos a indireta. Essa consiste em usar o alusivo para elaborar a sociabilidade de modo que a transição ao político não seja reativa. Poesia de 1945 é o título da Maria e a poeticidade parece ser o modo de capturar o índice político pelo indireto. “Apesar das ruínas e da morte / onde sempre acabou cada ilusão / a força dos meus sonhos é tão forte / que de tudo renasce a exaltação / e nunca as minhas mãos ficam vazias” [ p. 13. ]. Ao pensarmos que estamos nos movendo livremente, não percebemos as divisas a induzir o movimento. “Alguém diz / aqui antigamente houve roseiras / então as horas / afastam-se estrangeiras / como se o tempo fosse feito de demoras” [ p. 46. ]. A impaciência direta pisa numa flor ou noutra: e não é como se ela tivesse pisado no certo antes do errado. Maria escolhe tornar explícito como transparência o que se nos é imposto como invisível: “[o] ponto onde o silêncio e a solidão / se cruzam com a noite e com o frio” [ p. 71. ]. No mais, é o interior doce de uma vida segura, posto a violência acontecer do lado de fora. Mas é preciso saber ver que dentro há paredes. Maria nos mostra como um olho pode surgir das boas lembranças.

***

Cesar Kiraly