The essayist is a combiner, a tireless producer of configurations around a specific object.(…) Configuration is an epistemological arrangement which cannot be achieved through axiomatic deduction, but only through a literary ars combinatoria , in which imagination replaces strict knowledge [1]

Nunca imaginei que escrever sobre Montaigne fosse uma tarefa tão delicada. Certa vez lembro de ter ficado sem entender uma colocação do Borges que situava, na poesia, o verso livre num patamar de elevada complexidade em comparação ao verso clássico, cuja métrica e a rima são regras fundamentais na dança intrínseca da palavra com o sentido. Agora, elaborando este ensaio, entendo-o bem. A liberdade expressa no ensaio, assim como na poesia de verso livre, é um norte mal quisto para aqueles que crêem conhecer determinados conceitos e valores, aos quais um dentro e um fora moldam um ao outro, tal qual o âmbito de amigo e inimigo, no modelo dialético de pensamento.

Este caminho de confrontação, bravura e condensação encontrado no verso clássico é pavimentado pela razão e necessidade, tornando todo e qualquer desinteresse/distração um pecado frente a questões que clamam, desesperadas, pela cura de um mal iminente. Os braços ergueram-se mais ao alto no romantismo até atingir as rebarbas do modernismo, como se prestes a tomar vôo. As situações limítrofes desta experiência encontram a agonia mais latente nas dobras da possibilidade que são as do tempo não preenchido nos universos paralelos elegidos. O suicídio do espião do conto “O jardim dos caminhos que se bifurcam” de Borges, por exemplo, ao descobrir que o sinologista, a quem lhe foi atribuído a missão de matar, devota a vida a decifrar um livro escrito por um antepassado do espião, segundo o qual é um labirinto de infinitas possibilidades. O narrador de “A Construção” de Kafka que constantemente desespera-se com a eficiência e perfectibilidade da “obra” em que compôs: montante de estratagemas que supostamente atenuariam qualquer perigo advindo do “grande buraco” situado no lado externo da obra, mas que termina,entretanto, dependendo das possibilidades oriundas do buraco para fugir da construção que o aprisiona. “Molloy” de Beckett a perscrutar a solução para a transitoriedade das dezesseis pedras de chupar retidas nos dois bolsos. Opta pela suspensão do juízo acerca da finalidade, dispensando, seja por cansaço ou permanente manutenção de um sistema, o refinamento do gosto em prol do apetite em ficar somente com somente uma pedra que logo perderá, levando-o ao anonimato em essência: o meio como lugar nenhum.

O metafísico é ambíguo por excelência. A urgência e o perigo o impelem a sair de foco, a desandar, num movimento transgressor interessante a qualquer cético. Montaigne é um destes que mesmo sem conhecer os extremos do século XX, concebeu a importância e – por quê não? – a beleza na observação, no modo pelo qual o filósofo ou o esteta almejam e instituem a metafísica. Como se se perguntasse: “como se faz dizer o que diz? Como se faz pensar o que pensa?” Uma pergunta que não exige uma resposta, senão modos de se fazer. Caso contrário remeteria à ideia de uma origem, de uma forma perfeita, um certo e um errado, quando o interesse está no como se dá a suficiência ou insuficiência.

Eis a força do verso livre: a descoberta do ritmo. E isto se deve ao fato do ritmo não estar contido nas regras fundamentais como a métrica e a rima, e sim no aparato combinatório e na intimidade desta relação. Isso não significa que em Beckett, Borges e Kafka o ritmo seja algo alijado: eles precisam e sofrem por ele. Montaigne, bom poeta do verso livre, fareja o ritmo ao circunscrever nos ensaios as experiências vividas e as variações do gosto, de tal modo que o assunto retomado mais adiante dificilmente é o mesmo. Quer dizer, se ele comenta sobre os horrores de ir ao dentista e estar completamente entregue à ciência dele, mais adiante retoma a aversão de modo a entender a partir de que e até quando ela é válida. As impressões sentidas são, portanto, depositadas no papel em que se escreve com o peso metafísico atribuído pelas opiniões e crenças,mas sem a seriedade delirante dos dogmáticos.

Basta a primeira descrença para o dogmático descrer em todo o sistema de crenças. O conjunto de possibilidades interpretado pelos dogmáticos como algo penoso e importuno é por sua vez lido por Montaigne como oportunidade favorável para a realização da epoché, a suspensão do juízo em relação às ideias privadoras das investigações e da liberdade, sem a qual imaginação alguma tem seu valor. O dogmático elabora juízos satisfatoriamente: tomo, como exemplo, os comentários de um sensível leitor sobre Platão. Ele imagina o filósofo discursando: a maneira como força a voz durante as aulas ministradas na Academia, elevando o par de olhos a cada instante que termina uma frase; o gesto cerimonioso ao falar de Sócrates, o meneio de cabeça tão característico. Sócrates mais enfático do que Platão no que diz respeito aos gestos, enquanto caminha peripateticamente pelas ruelas ladeadas por casas de colorações fortes, tais quais aquelas do filme de Rossellini. O juízo é o pólo onde se dá a concentração como um foguete que queima ao redor para subir.

O mundo regido somente pela razão seria o pior dos mundos possíveis, posto que regulado por regras, origens e direções pré-determinadas. É o que acusa a nata dos artistas oitocentistas, cada qual apoiando em uma crença particular. Eles acreditam tanto nela que depositam tudo o que tem no sentir dela a ponto de poder sentir sem sentir. Por isso denuncia, num desassossego palpitante, constante. São clássicos à sua maneira.

Desta forma, a probabilidade lançada num jogo de dados é por si apavorante em sua fatalidade. Felizes os acasos ao resistirem apoiando-se nas pedras das possibilidades. Acaso serve tal qual uma saída de emergência, uma alternativa ao elevador, quando há algo que não pode ser aceito ou respondido. “Um mundo onde tudo é possível, nada é possível”, escreveu Hannah Arendt, ao pensar sobre a banalidade do mal e o nazismo. Mundo e indivíduo divididos por uma vírgula. Nada mais Hannah do que isso. Talvez quisesse dizer “provável” em relação ao mundo, já que o conceito de possibilidade contra a qual Hannah luta se funda na razão e sobretudo na superioridade da razão sobre a natureza, creditado pelo discurso estóico. Onde está a imaginação afinal? Pedimos a Chaplin para procurar em baixo das almofadas, debaixo do tapete, atrás do espelho. Exilada. Um mundo de culpas e chances de cura. Um mundo decadente, inútil: Marcha fúnebre de Chopin ou Gymnopédies de Satie.

A carga do possível é mais leve a partir do momento em que é concebida, imaginada e não instituída como a probabilidade. Entra Drummond e nos diz na primeira e na última estrofe de Opaco aquilo que Montaigne talvez pensasse em outras palavras: “Noite. Certo // muitos são os astros. // Mas o edifício // barra-me a vista.” e “Assim ao luar é mais humilde. // Por ele é que sei do luar. // Não, não me barra // a vista. A vista se barra // a si mesma”. O outro está em você, meu amor. Está no olhar, não na coisa olhada, desta vez Gide, em Frutos da Terra. E esta pequena inversão, este aparente desinteresse pela condenação da natureza expõe um profundo desejo de retorno ao mundo que se perde a cada falta, a cada acaso. As fissuras proporcionadas pelo tempo garantem, entretanto, uma coragem de causar espanto ao cético. As bóias salva-vidas, as escadas, os lustres. São muitos os náufragos e com eles os novos suportes onde escoram corpos e apontam dedos.

Montaigne percebe a importância e o acendimento que a imagem provoca ao proporcionar não somente sensações agradáveis, mas preconceitos que são fechos, cadeados isoladores de qualquer tentativa além daquelas já construídas. É como se ele pensasse: “É compreensível o que estão querendo me mostrar. Só não entendo como poderia haver de sempre aquele discurso se aplicar em todos os casos. O que garante a permanência se, afinal, quem o elege é senão você mesmo?” E vai então em busca de outra lógica prezando a descoberta daquilo que nos move e faz de nós credores ingênuos. Há, portanto, um mar de perspectivas que oscilam e se interpenetram, de tal modo e frequência que mais dão a entender que se tratam de andaimes pingentes, cuja queda é antes de tudo uma queda moral, diante da qual leis e instituições intercedem no cultivo de gostos e opiniões.

Distinguir a moral do hábito que a gera é reconhecer, por outro lado, que bondade e maldade são naturais, pois não podem ser provadas enquanto tais. Quer dizer, os juízos de valor instituídos pelo hábito respondem antes se virtude ou vício, sendo a atrocidade um aprofundamento do vício e o gozo um aprofundamento da virtude. Assim sendo, gozo e a atrocidade têm dois aspectos diferentes. A atrocidade, advinda tanto da bondade como da maldade, pode trazer como conseqüência a descoloração do gosto, o drama passado por Molloy. Na melhor das hipóteses, um vício virtuoso: a paixão, coadunada nos deveres/interesses. Nascem os profetas. O gozo, por sua vez, degringola o fortalecimento da conexão pensamento-vida cotidiana.

“Antes alento ao desalento”, poderia ter dito Montaigne. “O homem que sabia lidar com as alegrias do viver na Terra”, confessou Nietzsche nas Últimas Meditações. Ele, contudo, interpretaria a euforia montaigniana longe do olhar de Whitman, Chaplin ou Zorba. A preocupação do filósofo era a de atingir um ponto onde a vontade estaria em potência, sendo “vontade” um outro nome para pensamento espontâneo. Logo potencializar um pensamento espontâneo seria praticar o que os filósofos fazem: por meio de um esquema conceitual violentar o cotidiano em prol de uma esperança por um cotidiano futuro melhor. Deste combate entre absolutos, algo diferente irromperá. Há um grande perigo quando o pensamento antecede o cotidiano e o século XX é mais do que suficiente para explicar o porquê. Daí Montaigne nos alertar para quão indissociáveis são.

Categorizar e conhecer são responsabilidades pelas quais a experiência humana desabona, pelo simples fato de responder por uma carência, interpretada antes como bela oportunidade do que exigência necessária e imediata por correção. A experiência nos mostra o quanto é possível abrir-se a adaptações a quaisquer exigências da vida, que a imaginação é constituída a todo o momento em que não sabemos direito como fazer. E essa insuficiência advém do fato da memória não poder servir de parâmetro, impossibilitando uma forma de conhecimento mais universal. Se a experiência é a mola motora dos encontros que polinizam conceitos, posso dizer que a própria limitação a move, isto é, pelo fato dela se instituir no tempo presente. Isso significa dizer que estando num lugar, não se pode estar em outro, senão pelo argumento deliberativo da imaginação, representada como sendo as rebarbas da experiência.

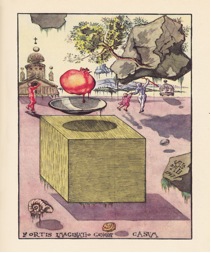

Dalí bem ilustrou em A força da imaginação a súmula destas relações na hommage feita à Montaigne. Vemos os objetos duros levitarem – destaque para a igreja, cujas partes que a compõem parecem desejar libertar-se – como se cada coisa pendesse a lugares distintos e a cada momento. Milímetros de diferença entre um movimento e outro e nenhum chão além da sombra. Eis a experiência, o nome dessa variação. Na parte inferior, musgos, incluindo na parte central da imagem, onde fica o coração. Eis a contaminação da memória. Memória e experiência, ambos fundados na imaginação (e no hábito). Caso pudesse propor alguma modificação no quadro, tingiria todos os musgos com a cor vermelha, dando a impressão de que as coisas sangrassem, transbordassem, como o coração em intimidade. Talvez Dalí tenha sido demasiado surrealista, enquanto movimento artístico…

Penso que o que tenha encantado Dalí e Nietzsche seja antes a prática dialético-combativa propugnada pelo ceticismo antigo (pirrônico), salientada em argumentos de autoridade deixados no peso do sentimento/opinião, do que em uma análise paradoxal do conhecimento humano orientada pelo viés cético, como encontro em Montaigne ao me distanciar do detalhe textual. Distanciamento como sinônimo de perspectivismo e não esfriamento. Aqui concordo com Popkin. A adjetivização não só advém da subjetivização, mas também da perspectivização, que é o que mais teria interessado e motivado o autor francês a refletir sobre a importância e a futilidade do humano nas questões a que se atribui. E isto se deve ao fato de haver um grau de incerteza, ou melhor, de volubilidade perante atitudes passionais. Tal volubilidade é captada pelos barrocos e românticos oitocentistas alocando a Natureza (em maiúsculo, frisando sua metafísica) ao lado ou dentro do imperativo categórico, do prazer belo, estratégia para vencer três inimigos: o acaso, o outro e a fatalidade.

Mas há também aqueles que, na órbita da volubilidade, perspectivizam pelo viés da relativização, num desinteresse cínico do sentimento. Um autor mais apropriado seria Charles Baudelaire ou antes Xavier de Maistre, especialmente no primeiro livro “Viagem em Volta do Meu Quarto”, no que concerne a auto-ironia contida em cada capítulo, de promessas não cumpridas, de confissões espontâneas que desarticulam determinadas posições anteriores; um gracejo para a certeza que não consegue se equilibrar por muito tempo. No caso de Montaigne, a perspectiva advém de um tom persuasivo no que entende por verdadeiro e deve ser dito, fundado na natureza humana – à revelia de qualquer urgência necessária, entretanto. Significa dizer que a persuasão se dá num viés alheio à presunção argumentativa, típico de Pirro, quer dizer, quando versa sobre um tema, expressa uma opinião baseando-se em perspectivas sedimentadas pela emoção e pelos costumes que julgam o outro, de modo a inscrevê-lo ou aproximá-lo de quem interpreta.

Esse grande Outro ou essa outrem-dade angustia a quem se vê antes como defensor de uma posição autoritária tranqüilizadora a de investigador da causa que nos move e faz mover. De um lado a porta e o molho de chaves, do outro a mesa de bar. Como não lembrar aqui de Francis Bacon que ao perceber um ladrão aportar em seu ateliê o convida para ir ao pub?

A persuasão montaigniana parece apoiar-se num outro tipo de eqüipolência, baseada num intimismo da natureza humana que institui a medida do se poder conhecer a partir de possibilidades, passando ao largo da promessa e do direito fundamentado. Essa eqüipolência não se dá pela interrupção do movimento do outro, e sim pela aproximação, pouco se importando para as desigualdades entre as velocidades. A ideia da transitoriedade cai melhor porque dá tempo para o corpo interagir, numa euforia do movimento.

Como exímio autor de versos livres, o francês que vivia num castelo aproveita a favorabilidade das circunstâncias para defender a importância da alegria e também da moderação. O ceticismo montaigniano vibra como uma corda bamba perante dois abismos: o do hedonismo, acima; e o do estoicismo, abaixo ou vice-versa. E é esse andar na corda que o legitima como cético moderno. “Que tipo de fé é essa que existe em Deus se a religião o substitui?”, “Por que os pirrônicos não se dão ao direito de se conservarem livres, encarando as coisas sem entraves no julgamento?”questionamentos no grande ensaio “Apologia à Raymond Sebond”. Difícil falar sobre as crenças se os laços são puramente humanos.

“Que tal refinarmos o gosto?”. Dispõe as palavras de um jeito. Mais tarde, embebido por outras experiências, recompõe de outra forma, como se estivesse sempre por fazer no presente, não por uma exigência purista, mas na intenção de querer ser verdadeiro, de acreditar no que se quer dizer sobre o que se sentiu naquele momento. A causa é humana. E Montaigne um dos clássicos mais moderno.

***

Filippi Fernandes

[1]Max Bense “Über den Essay und seine Prosa”. In Timothy Corrigan “The Essay Film: From Montaigne after Marker” Oxford University Press, 2011, p. 22