[Originalmente publicado na Revista de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora].

I

Por convenção (nómói) existe o quente, por convenção existe o frio, por convenção existe a cor, o doce e o amargo; segundo a verdade (eteei), existe apenas o que é individual e o vazio[1].

Sextus Empíricus

A proximidade entre o direito e a moral, mais ainda, a estreita relação entre o direito e a moral, não é incompatível com a tese da separação, de fato, entre os conceitos de direito e de moral. Pode ser que numa má compreensão do positivismo jurídico, ou em suas versões teóricas mais fracas, ou normativas, ou ainda na versão da preguiça intelectual de alguns advogados e juristas, exista alguma incompatibilidade. Mas, na tradição da filosofia da regra, e na leitura que empreende das obras de Hobbes, Hume e Austin, representada principalmente por Hart, e também na leitura que empreendi de seu pensamento, não há qualquer incompatibilidade[2]. Para o positivismo legal bem compreendido, a separação entre direito e moral é uma tese moral. Mas de que tipo? Trata-se de um exercício da virtude artificial da justiça, no âmbito das instituições políticas e do direito, segundo a qual as instituições são melhores, do ponto de vista moral, quando em seus processos de deliberação jurídica, distinguem o direito da moralidade.

A superioridade moral da separação entre direito e moral se deve a três razões bastante específicas: (1) Na separação entre o direito e a moral existe o benefício à política como campo deliberativo, ou seja, quando não existe a instituição do direito a tentar sanar um problema que ela mesma causa, a esfera pública é levada, natural e conflitivamente, à ativação política. (2) Na separação entre direito e moral, a teoria política exerce a função de criação de mundo, que é confundida quando os juristas deformam a tradição do pensamento político, submetendo-o a uma suposta pré-história da solução dos conflitos. Não seria estranho sermos levados a crer que não existe solução de um conflito, mas a invenção de limites mais amplos ou mais restritos a mundos novos. O conceito de mundo pode ser entendido como sistema de crenças. (3) Na separação entre direito e moral, a perspectiva sociológica é beneficiada, em detrimento da filosofia da história. O que nos leva ao saudável recurso político à composição das crenças, ao invés à retórica da finalidade.

Os três itens narrados, pelos benefícios da tese da separação entre direito e moral, que de forma geral preservam a vida política e a sua natureza instituinte, em contraposição à unicidade do direito e sua natureza constituinte, tornam clara a estrutura de irredutibilidade da crença à regra, a qual também pode ser dita como irredutibilidade da política ao direito. Ou seja, os elementos de composição da vida social e política, dentre outros aspectos, a crença, não podem ser reduzidos, sob pena de imoralidade, aos seus comportamentos, o que pode ser dito pela idéia de regularidade.

Duas são as finalidades contidas na falta de separação entre direito e moral. A primeira é a constitucionalização e a segunda é a judicialização. A tese da indiscernibilidade julga a moralidade como via produtora da constitucionalização e da judicialização. Por outro lado, estabelece na relação entre as duas finalidades algo como um monopólio sobre o conflito social. A judicialização seqüestra a política pelo direito e a constitucionalização retira a autoridade de qualquer resistência: porque todo direito é público. Em países muito conservadores com a Itália e o Brasil, a idéia de constitucionalização visa ocupar o lugar do controle de constitucionalidade, no sentido de fazer com que o direito ocupe o espaço exigido pelos movimentos sociais do ponto de vista político, na outra ponta a judicialização completou o controle do par moralidade e direito sobre a política. Não deixa de ser uma ação intuitiva, mas sábia, a desconfiança com que os principais movimentos sociais vêem a presença das instituições do direito, quando tendentes a mediadoras de conflitos sociais, e, da mesma forma, a presença como mortificação da demanda.

Assim, podemos notar duas imagens conceituais: (1) De um lado a separação entre o direito e a moral, na qual o privilégio sociológico, uma vez que os homens falam de coisas diferentes e olham para referências diferentes, quando falam de moral, discussões acerca do justo, ou de direito, quando pensam acerca do que é certo, e também o privilégio da perspectiva política ao se lidar com a esfera pública. Nesse contexto é que podemos dizer que não há separação sem irredutibilidade da crença à regra, ou seja, a política não pode ser reduzida ao direito, tal como uma instituição não pode ser reduzida à constituição, por isso insistirmos em falarmos de elementos compositivos da política e da sociabilidade. (2) Do outro, na indissociabilidade entre o direito e a moral, existe o privilégio da filosofia da história, no campo sociológico, ela aparece como uma sociologia de juristas, na qual os homens seguem uma finalidade ao oporem o direito à moral, mas a superam ao realizarem a função ética da inseparabilidade. Dessa forma, nota-se uma intensa valorização da perspectiva jurídica ao se lidar com a esfera pública, tal como a análise da instituição se reduz aos elementos constituintes.

A norma, do privilégio à filosofia da história, retira a sua autoridade de certo desequilíbrio, suposto entre as faculdades da natureza humana, em especial do desnível entra a imaginação e o entendimento no que concerniria a relação com a razão, este descompasso poderia ser encontrado na história, que receberia a finalidade, e suas funções, como um retorno aos trilhos. Dessa forma, para sustentarmos a indissociabilidade entre moral e direito, só podemos fazê-lo se submetida à finalidade histórica, seja lá qual for.

A autoridade da regra, por outro lado, ao contrário da norma, é retirada apenas da crença a qual ela se refere, trata-se de uma história de outra ordem, sem finalidades dadas, apenas coisa-posta, cuja fundação não é outra senão a busca da natureza instituinte do mundo. A separação entre direito e moral é moral de um jeito vedado à inseparabilidade, por duas razões: (1) a primeira concerne ao esvaziamento teológico da idéia de regra relacionada à crença, segundo a qual a responsabilidade recai sempre sobre a natureza humana e nunca sobre a história. – Pois nada lembra mais um padre do que um jurista. – A natureza humana é responsabilizável na medida de sua vulnerabilidade, mas essa não pode ser dividida ou relativizada pela história e (2) a segunda concerne ao término do remetimento à natureza humana como categoria opaca. Se tanto a regra, quanto a norma participam do vocabulário moral do séc. XVIII, apenas o vocabulário da regra insiste em suas virtudes: percepção da natureza humana, enquanto entidade passional e imaginativa com capacidade de experimento da pluralidade de mundos.

Dessa forma, a moralidade está em se compreender o direito como uma não finalidade, mas como um sistema sociologicamente descritível, que procura em si asserções desprovidas de natureza moral. Da mesma maneira, quando o sistema dissimula asserções morais, ou claramente as utiliza, ele deve ser percebido como agindo de um modo imoral, uma espécie de má-fé, maus sentimentos, portanto; e deve ser politicamente combatido. A sociabilidade deve desconfiar quando os bons sentimentos vêm do lugar errado. Afirmar que tal interpretação do direito nada mais é do que interpretação consiste, como se pode perceber, em nada mais do que um truísmo[3].

Num bom sentido de ardil, podemos dizer que a virtude política depende de certa ardilosidade moral, o que significa dizer que a moral, para não ser capturada pela má-fé, deve criar para si um campo artificial, no qual não esteja presente, a moralidade prepara para-si a possibilidade de tirar férias, e nessas férias circunscritas, instiga o direito a se perceber com invenção política. No que concerne aos atores, a moral ardilosa permite que juízes e demais operadores se vejam estritamente como atores de uma ficção política útil, que deve ser alterada apenas quando não mais conseguir sustentar a sua instituição ficcional. Nesse sentido, o operador, que operador de uma ficção, interpreta o seu papel, eis o lugar o teatro público, mas sai de seu papel e participa da vida política como um pensador experimentado em ficção, mas nunca como o personagem que é na cena do direito. Ele atua o sacrifício moral de que precisa sustentar um personagem, para, na dramaturgia, permitir deixar ver a saúde ou a patologia da instituição, e tal comprometimento de não esconder a ficção com moralidade é o compromisso que lhe deve ser exigido sempre. Sem metáfora, o operador precisa saber ser ator. É nesse sentido que a magistratura e instituições da democracia, não podem deixar de se confundir com a operação dramatúrgica do direito. Ainda que isso custe o esforço de, não mais investido na cena, explicar a sociedade a ignonímia de seu papel, e o porquê de uma possível mudança. A distinção entre direito e moral exige do direito, e de suas instituições, um sacrifício. E não apenas um exercício de dissimulação.

Dentre os méritos de uma dramaturgia radical do direito – que implica numa não-dramaturgia radical da política, sobre a qual não poderemos tratar aqui – está a refutação da impossibilidade de se separar, ou indesejabilidade, direito e moral em função em função de certa ignorância positivista legal e ela concerne à percepção da natureza dramatúrgica do direito que não deve contaminar a política, numa das mãos, e que se estrutura entorno da idéia de circunstâncias de separação e operadores de ficção. Assim, a possibilidade de um estudo conceitual do direito não é tirada da cartola, mas concerne à percepção do direito como experimento de ficção moral. Por essa razão a crítica ao estudo descritivo do direito apenas se põe por filósofos relativamente confusos acerca de uma teoria da invenção política. Parece, esse será o modo pelo qual conduzirei minhas teses, que uma leitura atenta do artigo de Dworkin sobre Hart e a questão da filosofia política pode nos fazer notar a timidez filosófica de Hart para defender as suas fundações políticas para os argumentos de direito (timidez pontual, é verdade) e a eloqüente falta de uma teoria da descrição e de uma filosofia política nos argumentos de Dworkin. As minhas teses surgirão no que considero serem a fundações céticas para se compreender Hart, bem como, para a inteligibilidade conceitual da política, e do direito como a sua invenção. Depois acompanharemos o aprofundamento dessas teses naquilo que Hart denomina de sociologia descritiva, idéia que Dworkin, declaradamente, nunca pôde bem compreender.

II

Mas não seria demais afirmarmos uma compreensão da jurisprudência em Hart em termos de uma teoria humeana da ficção (e, portanto, da crença)? Parece que pode ser excessivo para uma sensibilidade patologicamente analítica, mais realista do que o rei, o que de todo não era o caso de Hart, mas não o é segundo a teoria da fonte enunciada por esse, e prontamente criticada por Dworkin:

De acordo com minha teoria, a existência e o conteúdo do direito podem ser identificados por meio de referência às fontes sociais do direito (por exemplo, a legislação, as decisões judiciais, os costumes sociais) e sem referência moral, a não ser nos casos em que o direito, assim identificado, tenha sido incorporado, ele próprio, critérios morais para sua própria identificação[4].

A primeira asserção para a qual penso que devemos pressupor uma teoria cética da ficção está na identificação entre existência e conteúdo. Mas em que termos? Nos termos de que a existência do direito não pode ser indagada se não nas províncias de seu conteúdo, o que, em primeira instância, é análoga à afirmação de Hume de que a existência não altera essencialmente uma idéia, atrelada que pode ser à simples concepção de que “direito é direito inventado”. Se de um lado não podemos dizer pela ausência da idéia pela sua não-existência, do outro, devemos atrelar a idéia a seu conteúdo. O conteúdo do direito não é outro que não a sua crença, e sua crença não é outra senão aquela fornecida nas circunstâncias da imaginação política. O positivismo descreve certa ficção jurídica na província lingüística da crença – daí a sociologia analítica -, e essa percebe a efetiva separação entre o direito e a moral, na constituição mesma de suas crenças, ainda que a desejabilidade da separação não seja sempre levada em conta. Pois bem, a crença positivista da separação se deve à sensibilidade da natureza humana à composição da política e do direito.

Uma vez que se vê a separação na própria crença inventada, a prática jurídica deve seguir o que foi perscrutado. Ou seja, o positivista parte da idéia de que a prática jurídica é mais moral, quando segue sua própria ficção. As ficções de moralização do direito são simulacros de crença, porque se originam não na política, mas dos atores do direito não satisfeitos com os limites de sua dramaturgia, uma vontade de poder, que dentre outros resultados, intensifica o danoso aspecto dramatúrgico da representação política. A moralidade entra no direito pela política, se desejamos algum autenticidade nas instituições, e de nenhuma outra forma.

Dworkin, por exemplo, que recusa a percepção da sociologia analítica sobre o direito em função de uma essencialização holística da sociabilidade e da política – o que o faz, por vezes, identificar o direito, a política e a moralidade, tal como numa vida alheia ao mundo – defende a perspectiva hermenêutica e se satisfaz com a possibilidade de descoberta racional do princípio. Por certo que o que nos leva a acompanhar as críticas de Dworkin a Hart, de modo a reposicionar o positivismo numa teoria da ficção, é justamente a identificação da consistência parcial de suas observações. Se formos duros com a filosofia do estadunidense é pela certeza de sua densidade. Por essa razão podemos dizer que ao assumir a perspectiva do direito, Dworkin procura obliterar silenciosamente as conseqüências políticas e morais de seu argumento, tornar o mundo atual o mundo-todo. De certa forma, a completa obliteração da imaginação política por sobre o futuro.

Contudo, e este é o contra projeto da nossa leitura hartiana das observações de filosofia política de Dworkin sobre Hart, descrever o direito em sua ficção é ser capaz de vê-lo; inclusive, em sua crueldade. O projeto de anestesiamento pela hermenêutica nada mais é do que uma estratégia de encobrimento da política pelo direito. Portanto, encobrimento da crueldade política por uma expansão da dramaturgia jurídica a campos que antes lhe eram vedados. A questão, nessa medida, é não encobrir a crueldade política pelo direito, ação epistemológica essa que serve para saber onde e como combatê-la. Noutras palavras: existe um forte componente de imoralidade na essencialização dramatúrgica da política apresentada por Dworkin. A proposição de modos de opacidade à crueldade política é sempre imoral[5].

“Como Hart pode pensar que seu estudo conceitual é descritivo[6]?” A pergunta que Dworkin não sabe responder, deve sê-lo nos seguintes termos:

A descrição das fontes se assenta na natureza ficcional do fenômeno jurídico, enquanto coisa posta desde a política. Nesse sentido, falar de um conceito não é descrever uma essência, mas uma imagem, historicamente circunscrita, formalmente válida. Dworkin não entende a descrição de objetos postos, mas apenas de objetos descobertos. E no que concerne à aliança hume-hartiana, a descoberta passa ao largo, e estamos imersos na experiência da invenção. O direito não é feito tautologicamente à sua existência, mas assume a forma e o conteúdo de suas fontes. Sendo a referencialidade sociológica, uma das características da regra de reconhecimento, nada mais justo do que pensar que em alguma proporção o direito siga a dinâmica das crenças. A fonte, inclusive, torna circunscrita a dramaturgia necessária à solução do conflito e impede o esvaziamento da vida pública. No outro pólo, a teoria da fonte é estabilizadora do componente ficcional do direito – não é estranho dizer que todo direito é ficção jurídica e política – e impede que a política seja arbitrária em suas invenções.

É justamente por conceber o direito como um conceito que Hart nota que ele é descrito em suas fontes. A natureza conceitual da coisa posta leva à descrição dos atributos. A narrativa conceitual sobre o direito pode ser comparada à narrativa conceitual sobre a política. Mas dissemos que o direito é distinto da moral, uma vez que o reconhecimento do direito difere da identificação da moral, mas explicamos também que o direito é mais moral quando suas instituições se movem segundo essa distinção; não haveria uma contrariedade entre a primeira e a segunda afirmação? Uma vez que vemos com valor algo que pode ser percebido objetivamente. Na verdade, o valor se encontra não na objetividade conceitual, e descritiva, do estudo do direito e da política, mas na percepção acertada, que ao orientar o direito e a política, segundo a natureza de seus conceitos, promove mais moralidade. A falta de percepção é aberta à imoralidade e a dramaturgia na política é plena de uma forte imoralidade.

O essencialismo de Dworkin o impede de ver a descrição do conceito, dentre algumas razões, porque lhe é vedada a hipótese do reconhecimento da natureza conceitual de objetos inventados. Depois, por assim dizer, com mais motivo, lhe é vedada a descrição de aspectos circunstanciais dos objetos inventados. Não há valor no conceito de direito ou de política, mas há valor na identificação da relevância de se descrever o conceito, e tal admissão não contamina em nada a objetividade, apenas a promove, dentro do contexto da imaginação social.

Parte da crítica de Dworkin ao aguilhão semântico é verdadeira e deve ser aproveitada para finalidades por ele não previstas, existe sim um fetichismo da regularidade da linguagem, o que também se traduz num fetichismo da regra, e Hart, no direito, e Isaiah Berlin, na política, fazem parte do que se pode denominar de pensadores de uma filosofia da regra, em oposição à filosofia da norma, de Kelsen (e do próprio Dworkin, ainda que seja um filósofo normativo não positivista). Contudo, existe uma verdade na linguagem que não pode ser ignorada, ela funciona como plano de sustentação do conceito, da mesma forma como a cor serve de plano de sustentação da imagem, a linguagem é plano e matéria prima do conceito, não há, portanto, uma essência do conceito, mas é na regularidade da linguagem que o conceito se mostra. A verdade da tese do “aguilhão semântico” repousa na identificação de que a regra não pode ser todo o conceito, mas tão somente uma de suas partes. Hart e Berlin sabem disso – o aguilhão decorre muito mais da vulgarização, natural é verdade, da figura do discípulo do que de qualquer outra coisa – muito embora, para tanto mostrar, remetiam ao fim da regra e à necessidade de novos estudos. Como Berlin trabalhava sobre a história das idéias políticas, o limite da regularidade da linguagem estava sempre em questão, ainda que não fosse feito tema, tal como na regra de reconhecimento de Hart, observar a lógica intrínseca à obediência e à liberdade, enquanto pontos fundacionais do conceito de política, e para isso utilizar os autores modernos, não é de nenhuma forma esgotar um assunto, mas indicar regularidades discursivas predominantes na política[7]. Hart, por outro lado, porque evitava a diaphonia da história das idéias políticas, e seus inevitáveis falsos problemas, ou pelo menos evitou mais fortemente n’O Conceito de Direito, precisou mostrar logicamente o fim da regra[8].

Para Hart, como sabemos, as regras descritas pela sociologia analítica são de dois tipos: primárias ou secundárias. O primeiro tipo de regra concernindo às obrigações e o segundo dizendo respeito à regulamentação das obrigações. A política, por exemplo, em suas instituições, pode ser descrita como conglomerado de situações de obrigações identificáveis pela regulamentação circunscritora. A ação de integrantes de um partido também pode ser bem descrita dessa maneira analítica pensada por Hart. Para a descrição do conceito de direito, Hart, todavia, encontra a necessidade de ultrapassar os limites regulares do direito. Por essa razão, ele pensa um tipo específico de regra secundária, que ao mesmo tempo em que está com um pé no direito, e na sua habitualidade dramatúrgica, tem o outro pé na política, em sua dimensão cognitiva. A essa segunda forma de regra secundária, ele chama a atenção para o espelhamento do conhecer e do reconhecer.

A regra de reconhecimento, como chamada por Hart, evidencia, na regularidade, o que é mais “interior” do que a regra. Hart explica que esse tipo específico de regra se mostra na ação certeira de saber onde o direito está; se outras práticas sociais, com a política, são estruturadas, justamente, pelo aspecto difuso de seus reconhecimentos, o direito é uma situação política, em que o reconhecimento é organizado entorno da concentração cognitiva. Podemos dizer que a natureza do fenômeno político concentra o conceito de direito, e, nisso, faz dele o fenômeno ideal para se entender todas as outras regras sociais, porque há no direito, de modo concentrado, o que toda a sociabilidade mostra de modo difuso.

Assim, este “saber reconhecer o direito” é o que torna a regularidade jurídica tão distinta das outras, ou seja, é o reconhecimento mais a regularidade específica do reconhecido que produz a identidade do direito. Entretanto, cabe-nos a pergunta, que fenômeno é esse que reconhece na regularidade, que é encontrado de modo concentrado no direito, mas que é encontrado de modo difuso na sociabilidade? A crença é o nome desse fenômeno.

Parte da crítica ao aguilhão semântico é verdade, mas parte é falsa. Falsa, sobretudo, no que concerne aos principais alvos de Dworkin, estranhamente existe uma filosofia de redução da crença à regra, mas essa não foi praticada nem por Hart e nem por Berlin. Os dois representam facetas distintas da descrição de aspectos de crenças, ainda que não elaborem, como Hume, teorias da crença. Se Dworkin pratica a opacidade da crença, própria à hermenêutica filosófica, Hart exerce a descrição de abstrações, em termos de reconhecimento e regras, e Berlin pratica o retratismo da crença, o que faz com que Hart se aproxime de Hume e Berlin de Pierre Bayle.

Berlin não podia ser um arquimediano em filosofia política, pois sua narrativa pressupunha o retratismo da crença, a paisagem da crença (existem, de modo menos intenso, fragmentos montaigneanos em Berlin), e, nesse contexto, a extração de regularidades conceituais[9]. Não há arquimedianismo, pois os sistemas de crenças, porque alteráveis em densas seqüências históricas, alteram os pontos de alavanca. A análise da regularidade, pode-se afirmar, passa ao largo da norma, pois não utiliza nenhum suposto equilíbrio entre as faculdades da natureza humana, e não pressupondo desequilíbrio, não oferece qualquer fonte de origem a finalidade histórica. Não há norma, e há regra, mas está não explica a si, pois é remetida ao reconhecimento difuso ou concentrado. Ou melhor, vemos o reconhecimento difuso, porque vemos o concentrado.

A idéia perscrutável pela concepção de regra de reconhecimento é que existe inteligibilidade da vida social em função da regularidade dos fenômenos, em virtude da regularidade concentrada do direito, podemos perceber o fim da regra, de alguma forma, um fim cíclico, envolvente, portanto, do locus do reconhecimento, aquilo que a tradição cética chama de território da crença. O mais interessante, contudo, se notarmos bem, é que a política institui a concentração que servirá de regula para que possa ser vista. Esse é um dos sentidos pelos quais a concepção de direito do positivismo jurídico, uma vez que vê melhor, pode ser dita mais moral do que outras, porque toma o direito como necessário para inteligibilidade da política, na medida em que não exerça sobre ela efeitos encobridores, tais como os exercidos pela moral abstrata e pela religião. O direito além de promover o certo, tem, no seu reconhecimento, a obrigação de permitir a inteligibilidade política da justiça.

Pois bem, a sociologia analítica trata de limites, mais especificamente dos da narrativa sobre regras e envolve o lugar da crença, seu modo de relação com as regras a que dão origem. Contudo, ela não trata do problema ontológico da composição da crença, o que a faz bastante consciente acerca de seus próprios limites discursivos. A crença é objeto da filosofia política e da sociologia teórica, excedendo, portanto, a descrição de regras. Dworkin gosta de perceber a si mesmo como filosoficamente denso, diante de um despreparado Hart, que descreveria regras, por mais não poder fazer, em virtude de suas limitações intelectuais[10]. Mas o caso é que a sofisticação hartiana, a Dworkin escapa. Pois, por mais que a regra de reconhecimento, por nós agora denomina de concentrada em oposição ao caráter difuso de outros jogos sociais, passa a ser explicada pela regularidade da convenção; e o consenso que é capaz de expressar a investigação “interna” da crença, demanda aquilo que Hume chamou de ciência da natureza humana, que, por definição, é mais ampla do que a ciência da política e do que a jurisprudência[11].

Dessa forma, a crença demanda algo de especulativo que é vedado à jurisprudência, mas que tem as suas circunscrições por ela indicada. Por mais que precisemos admitir o caráter alucinatório da crença, quando imersos na investigação da natureza humana, sabemos que a necessidade da crença não é alucinatória, e uma das evidências é a circunscrição regular que aponta o lugar da crença[12]. Se o vício do aguilhão semântico consiste na ignorância acerca do lugar da crença na criação da experiência política, no beneficiamento do que chamamos de redução da crença à regra, o oposto correlativo dworkiniano também não é melhor, a opacidade sobre o direito, pois na hermenêutica ele é tudo e não é nada, também não é esclarecedora. Propomos, nessa medida, a província do direito determinada pela regra de reconhecimento, como inauguradora de uma tradição virtuosamente capaz de revisitar a temática própria ao ceticismo filosófico. Mas por quê? Porque a regularidade jurídica e social – nas invenções políticas – faz melhor sentido, quando vista no contexto da instituição.

Sendo supostamente um bom metafísico, Dworkin comete algumas impropriedades, dentre as quais a de julgar que enunciados conceituais não podem compreender a si mesmos como enunciados morais – por certo que Hart e Berlin julgam que descrever um objeto é melhor para o mundo do que não descrevê-lo –, de modo que toda asserção sobre a natureza discursiva das coisas deveria ser sempre feita por um parvo, que julga que seu enunciado não possui força instituinte, diante do objeto sobre o qual fala. Dworkin contrapõe, ao parvo positivismo legal, o filósofo interpretativo que dissimula em seu enunciado algo que se aproxima do consenso. Mas se a dissimulação é um fato da linguagem, parece-nos que essa admissão não nos priva da possibilidade de descrever, com rigor, aquilo que aparece, admitindo, inclusive, que o rigor descritivo faz parte da moralidade com que nos aproximamos dos objetos[13].

Existe, por outro lado, a parvonice metafísica, segundo a qualquer teoria da construção de objetos é uma ação de impossibilidade descritiva. Pois bem, devemos então estabelecer certa radicalidade ao nos opormos, não à metafísica, mas à parvonice metafísica, contraponto à narratividade opaca a relação de penumbra existente na regra que denuncia a localização da crença. A neutralidade descritiva não se pretende natural, espontânea ou apenas possível em sua ingenuidade parva.

Seria um reducionismo imenso temer o silêncio do positivismo jurídico sobre o tema da imaginação social, tendo-o como eloqüente de uma suposta anuência com a secura da teoria social. Por outro lado, se expandirmos a nossa interrogação para além de Hart e Kelsen, veremos que não se sustenta a falta de imaginação dos positivistas com relação à política. De uma perspectiva metatéorica não há como não nos espantarmos com o utilitarismo teológico de Austin, trata-se de uma teoria da sociedade profundamente imaginativa, ou, mesmo, aquilo que Hobbes precisa construir, para criar a autonomia do direito, é, na verdade, um belo instante de imaginação. Assim, não seria obtuso admitir que o positivismo jurídico é uma tese de filosofia política, prioritariamente liberal, se quisermos brincar de pasteurização histórica, mas, sobretudo, de moralidade política.

A obra de Dworkin confunde a inexorabilidade da invenção de mundo, com a normatividade da descrição. Por certo que toda vez que enunciados são feitos, algo é fabricado, em alguma parcela, no mundo. E até mesmo buscar não inventar o mundo, em paráfrase a Aristóteles, é fazê-lo em dimensão negativa. Pode-se dizer que há algum comum entre construir e cavar. Mas isso não significa ter consciência de um dever, e, para além disso, na inexorabilidade da invenção do mundo pela descrição, não está em jogo, e efetivamente não acontece, a norma sobre o mundo[14]. Na descrição o mundo será inventado e minha descrição se parecerá comigo, mas não mais do quem qualquer outro enunciado. Dessa forma, a relação que o positivista tem com o direito é a de descrevê-lo e não a de inventá-lo, apenas na proporção em que isso é possível ao mundo da natureza humana[15]. E tal se dá em virtude de uma concepção ampla de moralidade, segundo a qual é melhor fazê-lo. Saber da jurisprudência como atividade descritiva, e ainda conceber a superioridade moral da descrição sobre a normatividade hermenêutica, não equivale a conceber a alteração do objeto na descrição e nem julgar que a descrição não altere o mundo. Mas apenas que a atividade descritiva, ao apontar a separação entre o direito e a moral, aplica sobre o mundo um contraste, que ao mesmo tempo em que estimula a inteligibilidade da separação, aguça o interesse pelos seus efeitos, dentre eles, a revivescência da esfera pública e política.

Seria tolo se o positivista jurídico não percebesse a agência política de suas teses, mas até nesse ponto foram mais hábeis em exercitar o olho descritivo e circunstanciador sobre o direito, pelo menos nos casos de Hart e Kelsen, ou, de Hobbes e Austin. Não devemos esquecer a intensidade ficcional do ensaio Are There Any Natural Rights?, no qual Hart organiza um sistema de imagens políticas para abrigar a habitualidade política da liberdade, em sua afinidade com o exercício da decisão na vida ordinária; não há com não ver nesse ensaio, a circunscrição de uma política, na qual o direito poderia ser descrito de modo autônomo[16].

Contudo, o que a percepção do positivismo jurídico, e sua jurisprudência, – enquanto pressupondo uma teoria social que permita ao filósofo político especular acerca da natureza instituinte do lugar do direito – torna clara é a diferença entre enunciados normativos e inexorabilidade da mudança do mundo. O positivismo jurídico não olvida a mudança provocada no mundo, mas percebe que a contribuição do direito para esse processo é negativa, na moralidade, e ativa, na imoralidade, de modo que deve se retirar do espaço público o mais que puder, para que ele possa aparecer, enquanto plano disponível à instituição.

Sei bem que os filósofos da justiça céticos – os que argumentam que a justiça está apenas nos olhos do espectador, ou que as alegações de justiça não passam de projeções de emoções – muitas vezes supõem que suas próprias teorias são neutras[17].

Já vimos o porquê da falsidade do enunciado precedente. Mas admitindo que há componente teórico na fabricação dos mundos, podemos ainda indicar que um cético compreende a justiça no campo da moralidade. Por causa da moralidade política representada por esse pertencimento. Existe, pois, um enfrentamento com os normativos de atrelamento do direito à justiça, no incentivo de uma excessiva amplitude à moralidade, fazendo-a tudo e nada. A posição cética é, antes tudo, contrária à vulgarização da moral. Por isso, não há qualquer contradição no fato do cético encontrar na vida cotidiana, justamente aquilo que defende; chamemos tal ocorrência de a sorte do cético, semelhante ao fato de desejar a pluralidade dos mundos, antes mesmo de poder vê-la.

O que poderia ser dito para salvar a norma é dizê-la pertencente a uma gramática filosófica outra, distinta, evidentemente, do positivismo jurídico. Para uma gramática filosófica que pressuporia uma filosofia da história, quando não uma filosofia da natureza. Assim, as confusões hermenêuticas praticadas por Dworkin cederiam se camuflariam por uma indistinção entre gramáticas. Ou seja, sua filosofia seria uma tentativa de demonstração da normatividade de enunciados regulares, enquanto inviabilizadora da filosofia política orientada por razões do positivismo jurídico e sua jurisprudência, nas suas muitas acepções. Pela simples razão de inventarem o mundo que descrevem. Todavia, essa tentativa de salvamento, bem intencionado, da filosofia da norma, não se sustenta, como já dito, em virtude da distinção profunda entre gramáticas, e, nesse caso, em virtude da diferença entre ver um objeto e ver um objeto que se quer ver. Em última instância, o problema com o enunciado normativo se deve ao próprio conceito de norma, incamuflável, quimérico como ele só, uma vez que para mudar o mundo não preciso admitir que seja da essência do mundo histórico ser mudado. Ou mudado de tal ou qual forma. Até quando digo que X é melhor do que Y, não é em função da normatividade, mas da relação de X com o valor atrelado a boa existência humana e a crença de que ela pode ser perseguida.

A fonte da normatividade, como dissemos, é o conflito entre as faculdades da natureza humana e efeito que a razão tem sobre as faculdades em desequilíbrio, provocando, dentre outras conseqüências, certo condicionamento da história, que pode ser chamado de finalidade. Outra fonte derivada da normatividade é o esforço reflexivo feito pela natureza humana para chegar a todas essas conclusões sobre a história, bem como, a reflexão sobre a finalidade humana na historicidade do mundo. O argumento cético que apresentamos à hipótese da normatividade se dá nos termos da admissão da imaginação, enquanto inventora do mundo social, e, inclusive, das ditas faculdades, até mesmo, do suposto conflito; nesse contexto, descarta-se a normatividade. Se entrarmos um pouco mais na discussão da normatividade, teremos que argumentar que não precisamos da razão a dizer ao entendimento e à imaginação a norma pela qual o nosso conflito interno deveria ser resolvido, não havendo essa primeira norma fundamental, o vínculo normativo com a história não é estabelecido e não teremos como dar uma resposta normativa para a questão da finalidade humana. A única resposta que o cético encontra para o problema da finalidade é a crença. A finalidade da natureza humana é suportar as crenças que lhe dão mundos. Dentre esses mundos, a moral e seus conteúdos mínimos a sustentar o direito, que se esforça para não interromper a política, por que outro nome não pode ser dado à necessidade da natureza humana de instituir mundos.

Mas se ainda quisermos salvar a norma, podemos ressaltar a tolice da oposição entre descritividade e normatividade. Não porque toda descrição seja normativa, mas porque a norma é incapaz de descrever. Não há oposição, mas apontamento da inadequação da gramática normativa para lidar com a política e a moralidade (ou deveremos esquecer que Rousseau nos recomenda o afastamento do fato, para pensarmos a norma?). Assim, quem descreve o faz por uma relação entre crenças e regras, o que significa a não-naturalidade dos fatos, pois toda descrição é inventiva e tal não se confunde com a norma. A normatividade completa se dá numa suspensão do juízo à crença (o transcendental é o programa de tal epoché). Por essa razão a norma é incapaz de descrever, porque ela não vê o certo, num determinado sistema de crenças, ela quer estar certa em sua filosofia da história. Descrever implica numa virtude moral não-normativa, na recusa de uma gramática, mas implica também em mudança, aquilo que não se quer mudar não se deve descrever, porque a descrição acrescenta coloração aos objetos, e, até mesmo, os inventa. Assim, é certo que todo enunciado conceitual possui um valor, tal como toda descrição é valorativa e até mesmo a neutralidade é um valor, nem que seja o valor conceitual. Mas quando descrevemos um objeto não simplesmente participamos da mudança das regularidades, e, conseqüentemente, de sua crença, mas dos esforços de vislumbramento do quê na crença pode mudar, e, mais ainda, vê-la mudando.

Se pensarmos nas crenças políticas que sustentam a experiência da autonomia do direito, mais especificamente, ao evocarmos o seu vocabulário, e encontrarmos termos que denotam os conceitos de liberdade, democracia e justiça, não só teremos que nos perguntar sobre as circunstâncias do artifício, quanto acerca de seus critérios de verdade. Dessa maneira, a verdade do direito, da democracia e da liberdade será uma questão de província, e nunca de essência, questão essa que nos coloca diante da necessidade de inventar uma linguagem capaz de sustentar essas expectativas. A invenção de uma linguagem, nesse caso, corresponde à invenção de um mundo. Mas se ainda assim estivermos a descrever em um mundo que não sustenta uma eloqüente linguagem da liberdade, um bom início para se permitir que um dia possa fazê-lo é encontrar a região arquimediana da distinção entre direito e moral. Talvez essa seja a dobra que permitirá que tal ou qual linguagem possa mais em matéria política, que seja mais ou menos instituinte.

Mas por que interpelar essa região de fronteira? Porque nela a significação da linguagem política é forçada à transfiguração, nela o filósofo político exercita o poder de definição, nela os valores são feitos em conceitos. A analiticidade na política e na jurisprudência é complementar, porque a primeira inventa a possibilidade moral da autonomia da segunda. Quando Berlin percebe a liberdade e a igualdade como pontos de sustentação da descritividade da política, ele não quis com isso defender uma definição pela ausência de dúvidas, como nos leva crer Dworkin em seu ataque à filosofia da linguagem, mas procura enfrentar a indistinção enquanto oportunidade conceitual. Julgo que Berlin via pouco, ou não suficientemente longe, no que concerne ao conceito de política, mas é inegável que igualdade e liberdade tencionem a indiscernibilidade entre moral, política e jurisprudência[18]. Assim, o esforço de definição, de analiticidade descritiva, também é esforço de invenção de mundos. Nesse caso, de invenção de contornos para o mundo político, e, portanto, de circunscrição negativa à moral e à política. Mas se trata de esforço não-normativo, de modo semelhante a se poder falar num não-objeto ou numa não-dramaturgia, pois, nesse assunto específico, não existe evidência, nem vinda do passado, nem vinda do futuro, mas tão somente a aplicação de contraste sobre uma distinção que não se vê.

Dworkin parece seguro ao afirmar que a “liberdade como valor não depende da invenção, da crença ou da decisão de ninguém[19]”. Mas antes mesmo de ficarmos absortos com esse enunciado, devemos perguntar: – Por que valores sociais inventados, e dependentes de crenças, seriam menos reais do que outras entidades? Por certo que não há diferença entre a realidade e o aspecto inventado dos valores sociais, num primeiro momento a descoberta e a invenção se equivalem. Todavia, apenas a invenção nos dá inteligibilidade sobre a mudança social e a localidade da moral. Apenas projetos inventados se modificam, os objetos reais, ou naturais, apenas se transformam. Ao aplicarmos a vontade de transformação sobre a realidade, vemos apenas a intuição e nunca uma coisa. Dessa forma, a diferença é que a realidade dos valores inventados é dependente de sua irrealidade. Ou seja, ao inventarmos valores, aquilo que não percebemos, o que não foi descrito, mesmo inconscientemente, faz parte da nossa vida. Assim, seria absurdo ter a realidade do que é inventado. Dworkin, nesse sentido, não tem uma teoria social e isso o permite tirar normas da casaca. O engajamento e o conceito não são contrários à neutralidade e à descrição[20].

A tese da descoberta da justiça, como entidade que tem um valor “comparavelmente fundamental […] à estrutura do metal”, não só é ilógica, quanto inaceitável. Pela simples razão de apontar a elementos de decisão comparáveis à genialidade. Nesse contexto, a melhor decisão possível será sempre tautológica e a legitimidade do juiz tão circular quanto. Em circunstâncias sociais de adesão religiosa, esclarecida ou não, pode existir alguma sensação de segurança em enunciados tais como: “eu sou aquele que é”. Mas em qualquer outra dimensão exigiremos razões descritivas para aderir ao ser. Por essa razão é que enunciados sobre liberdade e justiça são sempre precários. A precariedade enunciativa é um fundo falso que esconde os conjuntos enunciativos e as cristalizações de valores. Há uma irracionalidade no medo à petição de princípio, é o preço que Dworkin paga por recusar os séculos de teoria social. Além do que, se ainda insistirmos em nossa crença no gênio, não quereremos que ele apareça no judiciário. Há coisas melhores para um gênio fazer pela humanidade.

Ao vencermos o medo da petição de princípio, uma vez que na relação social entre crenças e regras nada é simplesmente o que é, podemos até mesmo interrogar o valor de um valor, mas o que encontramos são os hábitos que permitem os valores e a estabilidade que permite que seja feito em instituição. A duração de um fenômeno instituinte é assombrosamente circular, mas como essa circularidade, por assim dizer, enferruja a instituição, a coloração assumida pelos valores que penetram no tempo, exercitando a conservação, ao invés de passar com o tempo, sempre surpreende o cientista social na perscrutação dos limites da moralidade.

Autores como Dworkin, ou até mesmo Rawls, recomendam-nos compreender a justiça, a democracia e a liberdade, porque com um vislumbramento consensual de essências podemos viver melhor, mas só podemos entender a boa fé do conselho se a ele concedemos o benefício da parvonice do algoz. Por vezes, alguns modos de ingenuidade são franqueados apenas aos algozes, e apenas quando a vítima no lugar dele se coloca, é que pode compreender as suas razões. Mas este exercício é um tanto imoral. Porque apenas numa perspectiva muito segura poderia nos ser exigido nos colocarmos no lugar daquele que tem o conceito e que julga que a descrição de uma prática é dispensável. Noutras palavras, apenas segundo a parvonice do algoz uma crença descritiva pode parecer uma norma, para o resto de nós, existem apenas conflitos entre crenças.

Quando Berlin procura ser analítico, por outro lado, e isola a relação entre liberdade e igualdade, ele ensaia uma saída à parvonice do algoz. Ele, de alguma forma, contrapõe a essa cegueira uma atenção aos elementos compositivos da política. Parece que Berlin não se equivoca na direção escolhida, o duplo, liberdade e servidão, é mesmo uma constante em qualquer instituição política. Mas se pensarmos bem, e aceitando a direção correta, não só o duplo, liberdade e servidão, sugerido por Berlin, mas o duplo, liberdade e igualdade, muito embora acertem o foco do olho, fraquejam em agudeza.

O duplo, liberdade e servidão, presente no Tratado Político de Spinoza, descreve o lugar da igualdade, enquanto preenchido pela vontade de realização da liberdade, ou de menos servidão. Dessa forma, existe no estudo das relações entre moral, política e jurisprudência a necessidade de uma sabedoria prática da profundidade. É preciso saber até onde podemos desencobrir para termos o aspecto fundacional da experiência vista, mas também precisamos saber o limite. Mas por que o limite nos interessa? Porque depois de certo ponto de agudeza do olho, o objeto político se desfaz num infinidades de fragmentos homológicos. Até mesmo saber do limite, para provocá-lo, é interessante, pois as distinções podem ser fazer tão estáticas, que o único modo de voltar a pensar é redescobrir homologias.

Assim, é necessário ultrapassar um pouco o olho de Berlin, mas nos interrompermos antes da homologia. Penso que devemos avançar para além da liberdade e da servidão, parece que a crueldade é um elemento de fundação mais relevante à política. Um pouco mais profundo, por assim dizer. O reconhecimento da distinção entre moralidade e direito se deve a isso, o direito, ainda que manifeste elementos semelhantes à moralidade, ele faz parte dos modos de exercício da crueldade e não dos modos de atenção, tal como a moralidade. É o caso de começarmos a delinear a distinção da crueldade política da crueldade da jurisprudência.

Ainda que a moralidade apresente aspectos repressivos, esses funcionam como barreiras ao aprofundamento da crueldade. A perscrutação moral é útil pela atenção aos elementos encobridores da crueldade, ou seja, aqueles que soterram a sua visibilidade, permitindo, assim, o seu arraigamento na sociedade. Existe oposição entre a moralidade e a jurisprudência, ainda mais quando nos interessamos pelo aspecto da invenção política.

III

O positivismo jurídico possui uma gramática não-normativa, e o fato de Kelsen ser dito um normativista, não poderia, pelo foi dito, ser tomado com um filósofo da norma. O efeito da norma no pensamento de Kelsen afeta apenas à ordem jurídica, ele é normativista no sentido em que podemos falar do início do fetichismo do sistema de regras, mas que não se confundem com os conjuntos das regras morais. O sentido da norma, em Kelsen, é distinto daquele presente no que se convencionou chamar de filosofia da história, que em poucas palavras pode ser dito como uma normatividade transversal, vinculadora da moralidade, da jurisprudência, do Estado, da história, e, por vezes, concerne a uma filosofia da natureza. Dessa forma, o positivismo jurídico, por não ser uma filosofia da transversalidade normativa, precisa sempre pensar a relação distintiva entre os objetos. A preocupação com a distinção entre moral e jurisprudência é também constitutiva dessa maneira de pensar.

Nesse sentido, a descritividade conceitual do positivista jurídico, em sua analiticidade, aceita o acréscimo de um novo objeto, seja inventado pela filosofia política, seja resultado da inexorabilidade da invenção na linguagem. Mas quando aceitamos que o “direito é um conceito político”, podemos perceber que o acréscimo de objetos depende, sobretudo, da manutenção. Em última instância, tal manutenção é filha de um desconforto social. Por mais virtuosa que seja a permanência, pelo artifício que significa, sempre envolve alguma sorte de dor, nem que seja a dor da frustração de não poder mudar algo pela vontade, independentemente das razões. Não precisamos ir tão longe, na verdade, como dissemos, se formos muito longe, se aguçarmos excessivamente o olhar, o direito e a política se dissolverão na homologia dos fatos sociais, ou das dores sociais, e não é o que desejamos. Por isso, interrompemos a agudeza dos olhos, do olhar sobre a crueldade. Ela é suficientemente ambivalente para corresponder a necessidade de adesão e enfrentamento. A crueldade, enquanto tema, por excelência, do ceticismo filosófico, é percebida como aliciadora da crença, no sentido de que a ela diz que devemos manter tal ou qual dor em certa circunstância. Evidente que se trata de uma dor conservada no Outro.

A crueldade do direito participa da crueldade política, mas ainda assim dela se distingue. O primeiro modo da distinção concerne à intensidade. A política é muito mais cruel do que o direito. Por isso que trocar a política pelo direito, parece, num primeiro momento, muito encantador. O que não quer dizer que o político, personagem, seja menos altruísta do que o seu correlativo no mundo jurídico, na verdade, mormente, vemos o contrário. Até mesmo o extremo vício do político parece tentar se justificar sob formas, mais ou menos depravadas, de altruísmo. A política é mais cruel, porque ela é o nome que denomina os primeiros atos de significação da esfera pública. Nela estão os momentos de provocação da ambivalência estruturadora dos sentidos sociais. Para falarmos por acidentes: a política denomina aqueles eventos com relação aos quais não sabemos se com a sua necessidade temos relação de dor ou de prazer. Nesse sentido é que na política a forma humana é mais vívida. Ou, quando ausente, a desfiguração é mais preocupante.

Uma olhadela nos levaria a crer no seguinte sistema: (1) a crueldade se institui, (2) sua habitualidade demanda o aparecimento de formas jurídicas reguladoras da crueldade e (3) progressiva minoração da crueldade pela regularização promovida pelo direito. Nessa perspectiva mais distraída, o direito poderia ser percebido como o antídoto histórico da crueldade política. Dizendo de modo ontológico, chegaríamos a tola conclusão de que o direito devolve, em tênues cores, um rosto humano perdido, por excesso de intensidade instituinte. Mas se tivermos alguns minutos excedentes para gastarmos com a questão, perceberemos um sistema outro. Na verdade, a um investigador um pouco mais aceso, a despeito da complementaridade na experiência entre direito e política, e, até mesmo, de sua indiscernibilidade, a regularidade jurídica não civiliza a crueldade política, simplesmente porque a regularidade política é política e não jurídica, mas tão somente torna opaca a perspectiva sobre a crueldade política. O direito não resolve a crueldade política, apenas nos impede o seu vislumbramento. Ainda nesse caminho, a crença instituinte de uma regularidade jurídica pode, até mesmo, ser contemporânea da crença política, ou ter a origem no mesmo evento, mas dela é distinta. Irônico é perceber que numa perspectiva narrativa sobre a história, nem sequer temos oportunidade de desconfiar, de que talvez a imoralidade nos esteja sendo vedada, quanto a sua percepção. Dentre as epistemologias do direito, apenas o positivismo jurídico nos faz atentar para a crueldade que o direito esconde. E isso nada tem que ver com o tamanho do Estado, ou a orientação popular ou elitista da esfera pública.

De modo derivado, poderíamos dizer que o direito não possui crueldade que não seja a de encobrir a crueldade política. A violência é um dos modos do encobrimento. Apenas de modo impróprio poderíamos perceber relação da política com a violência, a política não é violenta, ela é cruel, o direito é violento, pois ele é eficazmente encobridor da crueldade. Assim, se afirmamos a diferença entre a crença política e a do direito, e suas respectivas regularidades, devemos admitir que a crença do direito é distinta, mas dependente da crença política. Hart percebe o espaço de transmissão da dependência como apontado pela própria dinâmica das regras de direito. As regras jurídicas se organizam como um mapa do tesouro, indicativo do início da dependência. As regras que regulamentam obrigações, e as obrigações, apontam para o reconhecimento. Dinâmica cognitiva pela qual o direito diz à política que prefere obedecer a desobedecer.

O reconhecimento não é uma crença, mas uma regra apontadora da referência das regras. Trata-se de uma regra que possui um pé no direito e outro fora dele, um pé na violência e outro naquilo que é necessário ver para aceitar a violência em detrimento de lidar com a crueldade. A regra de reconhecimento pode fazer com que os homens olhem para uma constituição, para uma pedra, para um evento histórico, mas, principalmente, ela existe criada pela demanda de um lugar para olhar. Hart diz que a regra de reconhecimento é mais social do que jurídica, uma vez que as regras de direito existem frente à demanda de um fundamento não jurídico para o direito. Todavia, ainda que a regra de reconhecimento seja social, e não inteiramente jurídica, ela aponta para existência de crenças eminentemente jurídicas. Se, de uma perspectiva topológica, a violência existe para que haja opção à quase insuportabilidade da crueldade, o que faz do reconhecimento uma estrutura regular pela qual as crenças jurídicas aplacam a nossa angústia cognitiva, de uma perspectiva moral, o reconhecimento é a aceitação natural de um estado de imoralidade. Se naturalizarmos o sistema, o que teremos serão regiões jurídicas e políticas da experiência pública, dentro das quais a crueldade se institui por obliteração do direito sobre a política, a crueldade não é vista por aceitação da violência legítima, e, noutros momentos, o reconhecimento falha, deixando a crueldade à sua própria sorte. Num certo sentido, uma crença política não tem reconhecimento, posto contar com a intensidade da instituição, e o reconhecimento é o reconhecimento da insuportabilidade da lida cognitiva com a política. Assim, o reconhecimento é preparado pela política, apenas no sentido em que reage a ela.

“O direito é um conceito político”, mesmo que as regularidades da política e do direito sejam distintas. Cabe notar um exagero do iberismo em encobrir a política, e tal pode representar uma dinâmica própria à política de se fazer encoberta pelo direito. Assim, o direito pode ser uma invenção política, cuja marca seja a autonomia das crenças a realizar, com maior ou menor intensidade, a transfiguração pública da crueldade em violência. Se a moralidade não fosse mais ampla do que a política, seríamos eternos reféns da nossa cegueira. Assim, cabe a moralidade efeitos de neutralização de certa naturalidade com que a crueldade se faz violência pelos motivos da crueldade. Nesse sentido se precisássemos escolher um imperativo, ele seria o de vislumbramento, por parte das crenças morais, do modo pelo qual as crenças políticas levam à instituição de crenças jurídicas, cujo exercício seja a opacidade encobridora acerca das crenças políticas. A tentativa de confundir a moralidade com o direito nada mais é do que a dilaceração da possibilidade de se julgar e criticar o encobrimento da crueldade.

Percebamos que a diferença social entre as crenças morais, políticas e jurídicas organiza a distinção entre os seus conceitos. De tal forma que, historicamente, podemos distinguir entre diferentes instituições encarnadoras dos conceitos, mesmo sendo fortemente compósitas, como o judiciário, cuja diferença quase, de modo irreflexivo, que define a juridicidade. Assim, as instituições do passado valem de fonte para o julgamento das instituições do presente, e esse é também o sistema pelo qual documentos político-jurídicos servem de fontes do direito, mas sabermos que o reconhecimento do direito pela transfiguração da crueldade em violência, faz-nos atentar à necessidade de uma orientação conceitual para ver as fontes. Lukács, por exemplo, diria sobre a necessidade ontológica de avaliação do fenômeno instituinte. Aqui, basta-nos a orientação conceitual presente no fato de que a história das fontes é a narrativa de transfiguração da crueldade em violência. De que reconhecer é também não ver. Além do que, a crítica do direito é a desmontagem dos modos pelos quais ele nos faz aceitar não ver a política.

Dworkin, numa outra chave, valendo-se de uma profusão de exemplos, parece concordar com a falta de evidência das fontes, de que elas precisam ser interpretadas a partir de uma visada moral pela teoria política; mas perde o aspecto crítico de tal intuição, ao menosprezar a relevância da especificidade das experiências, e, conseqüentemente, da necessidade da distinção entre moral, política e direito. No mundo de Dworkin, muitas concessões são feitas a título de beneficiar a indiscernibilidade. Trata-se, portanto, de juridicizar, num primeiro momento, e, depois de fazê-lo com relação à crítica moral. O cenário de Dworkin ao descrever os “separatistas” e os “interpretacionistas” parece ser: aqueles que defendem a separação prejudicam os demandantes sociais mais fracos social e economicamente, em compensação, aqueles que integram direito, moral e política ajudam os mais fracos, pois afastam a lei e aplicam os princípios[21]. Mas parece existir um problema com esse raciocínio. Justamente, porque não é possível extrair um princípio da indiscernibilidade, pois um princípio se mostra na experiência da relação do que é distinto, sem a distinção o princípio apenas pode ser pensado enquanto norma e origem, ou seja, arbitrariedade. Hume dizia, já no século XVIII, que a ciência da política pode conhecer os seus fenômenos, porque esses apresentam regularidades, a partir das quais são fabulados princípios. Dessa forma, não há o que objetar quando falamos que os princípios aplicados ao direito são, sobretudo, conquistas políticas. Ver um princípio é uma vitória sobre elementos encobridores. A moralidade não deve sanar os defeitos da lei. Ela deve expor a crise da lei. Se a lei surge como carente de suplência interna a ser suprida pela moral, exigente de uma retórica complementar, talvez haja algo de errado na política, que é tornado opaco pela própria demanda jurídica de complemento moral. Então, se o direito precisa não aplicar a lei ligada ao princípio, ela não precisa de um novo princípio derivado, para sanar um conflito político, de modo particular, mas compreender o que há de errado na relação entre a lei e o princípio. Um julgador age com imoralidade política quando encobre um conflito em benefício de aplacamento individual. O direito resolve conflitos, não deve encobri-los. E começar a resolver significa expor a existência da falha política que o impede de levar sua finalidade a bom termo[22].

Hart afirmou que a moral se torna pertinente para a identificação do direito quando alguma ‘fonte’ tiver determinado que ela deve exercer esse papel, citando as cláusulas constitucionais abstratas da constituição norte-americana como exemplo. Mas ele interpretou mal a situação do direito constitucional norte-americano. Não existe consenso nem a favor nem contra a interpretação moral da constituição: ao contrário, essa questão é objeto de feroz divergência. Incluo-me entre aqueles que endossam a interpretação moral que Hart parece ter em mente[23].

De alguma forma, justiça deve ser feita a Dworkin, talvez o seu conceitualismo holista tenha conseguido chamar a atenção para algo que passou despercebido – em função das formas vulgares do positivismo legal, principalmente aquelas de matriz ibérica que uniam positivismo e controle social pelo direito –, que a política, a moral e o direito são fenômenos humanos conceitualmente orientados, o que faz com que a crueldade se torne “invisível” sem um argumento de crítica da crueldade. Dworkin, acidentalmente, faz-nos ver o telhado de vidro de Hart. Numa primeira chave, poderíamos dizer que é um telhado mais e mais fragilizado pelos costumeiros intérpretes da obra de Hart, que recusam o seu peso com filósofo político, posto que ignoram o tema do conteúdo mínimo do direito natural, em benefício de um errôneo fetichismo da regra. Numa outra, e nos permitindo esse pequeno efeito sofístico, o telhado de vidro de Hart é diretamente ligado a sua verdade. O seu telhado de vidro se deve ao afastamento aparente do conceito para, pelo benefício à regra, interromper cadeias de ocultação normativa. Mas essa empresa o faz deixar o conceito na esfera daquilo sobre o que não de pode falar. O conceito, para Hart, parece estar na fronteira do direito.

Assim, em sua crítica a falta de eloqüência do conceito na obra de Hart, Dworkin está certo. Mas a virtude não estaria no conceitualismo. Parece que a desocultação da crueldade é mais bem promovido pela sociologia descritiva do que na holística. Mas a sociologia descritiva, sem o conceito, ao invés de revelar a crueldade, apenas inverte a epistemologia, tornando a ocultação pela falta de regra numa ocultação pelo excesso. Existe uma inibição utilitarista em Hart, mas existe também uma forte revisão da teoria da crença de Hume, ligando à inteligibilidade, oferecida pela regra, delimitadora das províncias das experiências. A distinção oferecida pela regra é uma excelente arma para a crítica, desde que orientada pela percepção de que regras são dependentes de crenças, e que explicitam os seus movimentos. Mas ainda nos resta saber para que serve um conceito na relação pública entre moralidade, política e direito.

Se a regularidade ao apontar a crença, pelo reconhecimento, desqualifica a homologia e incentiva a distinção, o conceito serve como reserva epistêmica de que é operacionalizado pelo princípio. O valor promovido, pela agência conceitual da crença, não é universal, mas possui uma universalidade mínima. A sua forma universal não está no conteúdo histórico, mas na forma mínima de estabelecimento. Dessa forma, perceber o modo pelo qual as crenças se cristalizam, e a partir disso, enunciar princípios, cuja presença no campo público é construída, por modos da sociologia da crença em seu uso descritivo, concerne também a defender os valores que permitem o mínimo humano vislumbrador da crença, dos princípios e dos valores. Nesse sentido é que um valor que muito se desloca da percepção da vulnerabilidade humana tem tudo para ser um mau valor. No campo do direito, o positivismo legal visa ao estabelecimento de critérios pelos quais possamos distinguir um bom de um mau valor. Assim, a crítica da crueldade depende de defender o valor mínimo da forma humana mínima, de modo à complexidade das instituições não tornar opaco o rosto humano nas coisas. Pois bem, a crueldade estará lá, ainda que não seja um valor vê-la. Não é preciso endossar modos piegas do humanismo, para ter na figurabilidade humana um valor, não seria estranho dizer que há muito de abstrato e construtivo na figurabilidade do rosto humano.

Como citamos na nota referente à página 139 da edição brasileira do ensaio de Dworkin sobre a filosofia política em Hart, Dworkin julga que o conceito apontará para a defesa de um valor a vincular os campos da moral e da política. Ou, se for uma história política, o fará nos valores de liberdade e igualdade, de modo a tê-los como habitantes da morada provincial do direito. Não é a toa que a crueldade política seja ignorada em sua filosofia, apesar de seus ganhos na interpretação do conceito em direito, claramente exerce um discurso de encobrimento à crueldade. Assim, politicamente, há que se reconhecer que a liberdade e a igualdade não servem como valores expositivos do mínimo, da elementaridade de nossas crenças políticas. Há muita narrativa no par liberdade e igualdade para que nos defenda da tendência política a nos anular pela crueldade[24]. O valor político a ser visto na instituição é a crueldade mesma, para depois ser vislumbrado o par narrativo: liberdade e igualdade. A crueldade, hermeneuticamente, oferece uma direção conceitual de crítica moral. Por essa razão, o valor mínimo de estruturação da vida pública só poderia ser jurídico se fosse nosso objetivo encobrir a política. O valor político pode ser desagradável, mesmo sendo neutro. Mas nisso há um efeito de moralidade maior do que deixar de ver o desagradável da disponibilidade da experiência política, em função de defender um desejo ou um delírio.

A regra de reconhecimento se torna jurídica, ainda que não seja jurídica, mas social, na figura da fonte. A estrita percepção da fonte do direito é necessária para o evitamento da crueldade. Isso porque uma população deve ter diante dos olhos o fato de que reconhece as ignonímias que assiste. A fonte é a direção pública dos olhos para o ponto de virada da crueldade, na direção dos modos encobridores presentes na transfiguração em violência. Além do que a fonte é, e deve ser, um artefato evidente de um momento da imaginação pública. Digamos, a fonte é sempre um índice de sua crueldade.

Existe, pois, relação entre a crueldade e a legalidade. De alguma forma é a legalidade, politicamente conquistada, que afirma o limite do aprofundamento da crueldade em certa realidade social. Mas, inverter a relação entre crueldade e legalidade, de modo a fazer dessa um exclusivo fenômeno de transfiguração em violência, é moralmente prejudicial. Se a legalidade é o conceito pelo qual vemos a crueldade, todo espaço público para concernir à frivolidade da violência. Isso pode ser visto na dependência da liberdade e da igualdade com relação à legalidade, a estrita legalização do par “liberdade e igualdade” marca o tempo com tristeza paciente. Por outro lado, quando liberdade e igualdade são modos de observação da crueldade, a densidade do conceito nascente do perigo da brincadeira com fogo, faz da liberdade e da igualdade mais do que adorno e complemento, mas necessidades vitais na lida com a instituição. O direito é uma péssima morada para a imaginação construtiva. Por essa razão, deve ser defendida a tese do direito como experimento de filosofia pública.

A legalidade vista como conceito político que responde à crueldade política acaba por receber naturalidade. Tornou-se natural a pregnância da limitação não-violenta como dependente das razões que fornece à interrupção do aprofundamento da crueldade. Isso torna a legalidade um encobrimento, ou seja, quando ignorante de sua crueldade, apenas uma descrição proveniente da vontade de poder, em suas muitas formas hierárquicas. Dessa forma, defender a separação entre direito, moral e política é um enunciado moral de separação. Justamente, porque o enunciado de separação, tendo em vista a orientação epistemológica da crueldade, não ser uma moralização por outros meios. A moralidade é o assunto. Nesse sentido é que o positivismo legal nos permite, moralmente, saber quando a moralidade deve sair de férias. Efeito esse que nos permite descrever a crueldade, na frágil objetividade possível, mas também corrigi-la na pictorialidade projetiva da ontologia política[25]. Dworkin julga mal a tese da separação, e distinção, entre moralidade, política e direito. Ele o faz porque a concebe como proveniente do medo, de alguns sectários, de que os juízes possam mudar o mundo ao se disporem a afastar a lei pela necessidade de fazer justiça, motivados por acesso intelectual privilegiado a valores melhores. Mas esse não é medo do positivista legal. Mas sim que o exercício do moralismo judiciário, em virtude cegueira acerca da composição da vida social, por tentação de fazer o bem, estanque os processos de mudança política para melhor. A fala prática da solução de conflitos ao ser tomada de modo holístico, apenas encobre a crueldade. Na verdade, o positivismo legal organiza suas teses sob o fato de que o direito não muda o mundo, mas apenas o consolida. A política muda o mundo. As crenças que mudam o mundo são políticas e não jurídicas, para o bem e para o mal, e, no mal, o processo se deve ao entulhamento jurídico, sem muitas exceções.

O positivismo legal não se liga a concepções sociais ou elitistas de Estado, as suas enunciações são verdade em contextos políticos distintos, a única coisa é que a sua inteligibilidade pode ser encoberta pelo moralismo. Assim, a tarefa do direito se torna mais relevante, dar uma prática contrária à vedação de horizonte, pela devolução da soberania acústica à esfera pública, em oposição às práticas de encobrimento. O direito é politicamente instituído, ainda que suas crenças sejam distintas àquelas da política, mas a ação política do direito se dá no apontamento de que não é instância de suplência, mas de participação. Não há nada mais imoral do que uma teoria da suplência, e a isso fala a acústica das enunciações públicas. Para que compreendamos o direito como experimento de filosofia pública, devemos situar a acústica na qual se encontra.

IV

[…] es ehret der Knecht nur den Gewaltsamen […][26]

[…] o servo só sabe honrar o violento […]Hölderlin

Não é difícil perceber que o vocabulário da preocupação com a crueldade não pode deixar de contar com a articulação de termos como “convicção”, “crença” e “instituição”. Isso por que a preocupação com a crueldade deve contar com elementos intelectuais de perscrutação do processo ativo da imaginação da vida pública. Apenas percebendo na experiência o modo pelo qual instituições são crenças cristalizadas, e a convicção como tensão instituidora, pode ser descrito o processo de encobrimento. Ele consiste num ardil da imaginação para não ser vista como imaginação. Apenas assim é que as experiências da política, da moral e do direito mostram as suas cores. Uma primeira evidência está na amplitude. As experiências da política, da moral e do direito são mais amplas do que suas disciplinas. A crueldade é mais ampla do que a política, o bem é mais extenso do que a moral e a autoridade é muita mais extensa do que o reconhecimento oferecido pelo direito. Todavia é acertado perceber que a experiência é vociferantemente mais próxima da imaginação do que das disciplinas.

Dessa forma, para encobrirmos a crueldade, precisamos atentar para a relação de precedência inventiva. A experiência inventa-a-crueldade-que-inventa-a-política-que-inventa-o-direito. A moralidade existe, ou é inventada, de modo reativo a essa natural cadeia de invenções e cristalizações sociais, ela existe por si, mas também para evidenciar a marca da imaginação em cada um dos pontos desse processo, pois a marca da imaginação mostra a fabricação do encobrimento da crueldade. Dessa forma, cada uma das disciplinas humanas precisa carregar a moralidade para verem os elementos encobridores do que fazem. Em função de sua natureza por vezes parasitária, a moral é a mais humana das disciplinas. Se a experiência pode ser mais geral ou particular, e é sempre mais ampla do que as disciplinas, trata-se de função da moral manter a significação integral da experiência humana. Dessa forma, a presença da vontade moral é o impulso epistemológico para ver a distinção entre a moralidade e o direito[27].

Nonet e Selznick identificam duas dinâmicas da relação da invenção da autoridade pela política. A primeira, denominada de baixo risco, e a segunda, de alto risco. Na de alto risco, o direito deve perder a autoridade instituída no processo de renovação instituinte, a experiência jurídica diz à disciplina, que, ceder espaço, para a reinvenção da autoridade, pode levar para a dissolução da autoridade. “Reivindicações devem ser feitas unicamente pelos canais estabelecidos, por mais defeituosos que sejam”. Contudo, nesse caso, ao contrário do que vêem Nonet e Selznick, não existe medo de que o judiciário cometa arbítrios, e, por isso, existe o incentivo da mudança da lei pela política, de modo a tornar clara a separação entre direito e política, mas incapacidade judiciária de construir teorias da jurisdição aliadas à dinâmica dos legislativos, e movimentos de judicialização a estacionar a política pela precedência argumentativa de uma sobre a outra. Na relação de baixo risco, sob o argumento da segurança da autoridade, judiciário e legislativo fazem um pacto de cegueira dominado pelo legislativo, mas apenas como lugar de expectativa de decisões, mas possível pela anuência judiciária. Na relação de alto risco, por outro lado, o pacto de cegueira permanece, mas a dinâmica é tomada pelo judiciário. Tanto no alto, quando no baixo risco, não há política, mas apenas encobrimento. Deve-se ter mais simpatia pelo alto risco, não porque represente algo melhor, mas porque é um artefato etnográfico de um tempo melhor[28].

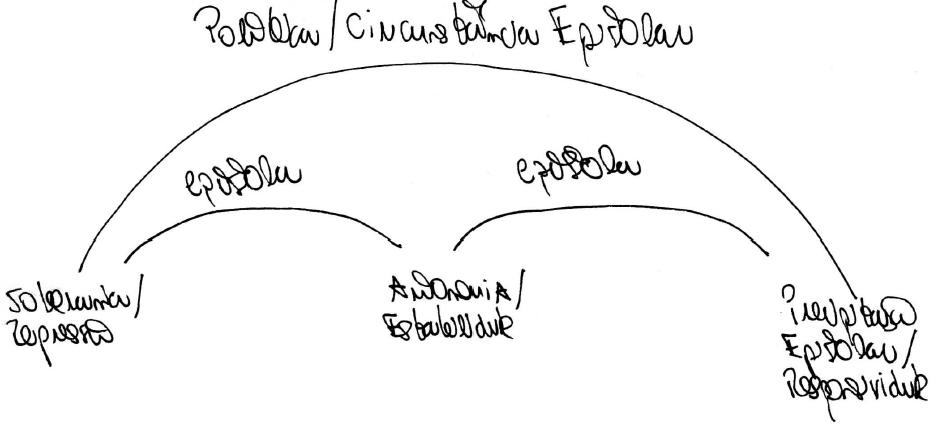

Mas, por que as duas dinâmicas da invenção da autoridade pela política são tão imperfeitas? Justamente, porque confundem a política com os poderes da república, e não a compreendem em sua acústica. Toda vez que a política inventa o direito, e tal deve ser dito dessa forma para dar a ver a constância do processo instituinte da vida política, dependendo da circunstância de dominação, os lados são trocados para que a política perca a sua acústica. Se o legislativo fala mais alto é porque a crueldade não deseja ser vista na decisão, e se o judiciário assim o faz é pela lei que se deseja encobrir a estrutura de sua crueldade[29]. A imperfeição das concepções descritas como de alto e baixo risco está no fato de que ambas não se valem da moral para julgar o processo de invenção do direito pela política. A moral nasce da circunstância acústica de julgamento da política, e não para ser feita imperceptível na troca de epístolas acústicas entre os poderes. Seja numa experiência reacionária, conservadora, liberal ou social: a separação entre moral, direito e política serve para ver a crueldade própria a cada exercício de instituição da autoridade.

Por essa razão, se comparada à distinção entre moralidade, política e direito, a separação entre direito e política é um falso problema. Pois, sem a província determinada da moralidade pública, restam epistemologicamente cauterizados os olhos da crítica. Dessa forma, podemos aceitar que a moralidade exerce sobre a política uma política negativa. Se a política institui pela crueldade e encobre os seus efeitos, a moralidade desencobre, para ver a crueldade, e minar os seus efeitos de instituição. No que concerne à lida com a jurisprudência, parece que a teoria política não é um exercício de política, mas de moral. A teoria política não deixa de tomar para si a responsabilidade sobre o transporte das instituições do direito a uma descrição analítica que trate do direito como uma invenção. A descrição das relações entre as crenças e as regras, próprias à jurisprudência, estabelece uma ação moral. Assim, o problema da autoridade precisa ser perscrutado no contexto da invenção da autoridade. Para poder realizar a sua tarefa moral, a teoria política precisa, pela descrição, evidenciar os elementos que apontam o direito como um experimento político. Hart fala numa sociologia descritiva da regra de reconhecimento, e Hume fala de uma filosofia moral pela percepção social do experimento. Digo que o texto correto precisa concernir a uma sociologia dos experimentos, dentro da qual a descrição da relação entre crenças e regras desencobre a crueldade.

Pode-se dizer que uma das vias da crueldade é a linguagem normativa, mas também devemos contemplar a tradução. No cenário lusófono é comum se tratar por norma o que é simples regra nas circunstâncias argumentativas de origem. De uma maneira simples, poderíamos dizer que a norma é orientada por filosofia da história ou da natureza, mas, no que concerne ao nosso interesse, da história, dentro da qual o aspecto vinculante do enunciado não decorre do hábito, mas da descoberta intelectual de finalidades. Por certo que o hábito, enquanto conceito é intelectual, mas ele se distingue da norma por estrutura: enquanto a norma quer fazer repetir, o hábito descreve uma repetição. Mas, sobretudo nos textos trazidos ao português, os minoritários esforços de explicação da moralidade, e do direito, pela relação entre crença e regra são traduzidos de modo a induzir uma interpretação normativa. A questão não é simplesmente uma opção técnica de tradução, mas uma escolha acerca da ocultação de um sentido desvelador da crueldade. Todavia, se podemos dizer que a tradição normativa é prioritariamente fraco-germânica, e a regular vinculada ao pensamento de Hume (tais como Austin e Bentham), e indicamos uma simpatia ibérica pela dimensão normativa, a tradução do clássico de Nonet e Selznick para o português, cuja revisão foi feita pelos professores Eisenberg e Werneck, a despeito do cuidado regularista de Nonet e Selznick, e dos méritos da tradução, consiste num exercício de tradução judicializadora. Não se discute a correção das opções de linguagem, que são acertadas, mas o conceito que as motiva. Além disso, o fato de que tais opções se colocam afinadas com a ocultação da crueldade, com tal forma de filosofia da história, e, mais especificamente, com o processo de caracterização política da judicialização. Este argumento pode ser comprovado; como, quando na página 51, uma passagem do texto de Hart, citado por Nonet e Selznick, é traduzida, e, ao invés da opção “regra primária”, a tradução opta por “norma primária” (o que faz com que Hart seja alterado de continente filosófico), e, ainda que adiante na tradução se retorne às regras primárias, o fantasmagórico efeito normativo, não desejado por Nonet e Selznick, uma vez que é claro o benefício da relação entre crenças e regras, que, para além de todas as evidências já mostradas, também pode ser visto no recurso a Freud para pensar a autoridade, é emanado para o sentido geral do texto. O uso de “norma”, principalmente no contexto de acréscimo responsivo do direito, altera completamente o sentido do texto, e seu pertencimento intelectual à matriz humeana, além de ser, se o nosso argumento estiver correto, imoral, no sentido amplo do processo social de encobrimento da crueldade.

Nonet e Selznick acertam ao advertirem que a regra de reconhecimento deve ser interpretada dentro de uma concepção política da experiência social. A regra de reconhecimento, para Hart, diz respeito à especificidade da experiência do direito, ela confere facilidade para que qualquer pessoa encontre a fonte das obrigações, e suas respectivas regulamentações na vida comum, sendo ao mesmo tempo imersa na crença na autoridade, mas, principalmente, na expectativa de habitualidade. Se conseguimos saber para onde olhar quando buscamos uma referência do direito, essa capacidade se deve à regra de reconhecimento. Por esse motivo, ela marca a província do direito, mas concerne menos ao direito do que à moralidade, e, por esse motivo, permite a entrevisão, por outra entrada que não a punitiva. Não se obedece, porque se é punido. A punição é o vício que dificulta a obediência. Essa se deve ao prazer de obedecer. E isso não tem que ver diretamente com o servilismo, muito embora essa tendência da natureza humana seja aproveitada dessa forma, por práticas extrínsecas ao direito e por hábitos sociais de desigualdade, tais como a judicialização. Dessa forma, a regra de reconhecimento demanda uma imagem mais ampla da autoridade, e essa, por sua vez, possui a sua compreensão vinculada à crença. A crítica de Fuller a Hart, de que a regra de reconhecimento é sem sentido sem o aspecto repressivo do direito, e a de Nonet e Selznick ao fato de que a repressão é insuficiente para se ter uma perspectiva ampla do direito, como Hart dissera, têm todos os elementos para se tornar um dialelo, como as disputas entre direito natural e positivismo, a não que autoridade e direito sejam compreendidos como experimentos humanos ligados à capacidade de imaginação a instituir significações sobre o tempo, sendo, o direito, aquele significado para o qual o aspecto concentrado da identificação é predominante sobre todos os outros. Um tipo de objeto da imaginação que se singulariza pelos requisitos para ser visto. Assim, a pequenas objeções de Nonet e Selznick, bem como as desenvolvidas por Fuller, ao pensamento de Hart, são rapidamente dissolvidas pela entrada da definição de direito no cenário mais amplo da construção do mundo político. A temática cética da crença resolve as incompletudes apontadas por Fuller e Nonet e Selznick, pois é a crença que explica a insatisfação diante do aspecto repressivo ao localizar o direito na natureza humana[30].